We don’t have to speak at all

I won’t look in your eyes

And I won’t have to fall

We don’t have to speak at all

・

・

・

こんな歌詞が沁みて仕事中に

トリップしてしまうようでは、

いけません。

今月も末が近づいてきました。

とにかく山場、

毎日山場、です。

がんばりましょう。

そして覚悟の水曜日。

・

水曜日は大切な日。

この日が一週間の折り返し地点。

水曜日の時点でどれだけタスクを

こなせているかで、週末に仕事が残るか、

あるいは最悪の場合、

翌週にまでタスクの積み残してしまうかが、

決まる。

だから、

水曜日は、本当に集中して細かい仕事などを

どんどん片付けるようにしている。

それにしても今週も時間の流れが早い、

早過ぎ。

月曜日の朝8時。

ゴングがカーンと鳴ると一週間が始まり、

とにかく眼前のタスクをこなしていると、

瞬間的に時間は過ぎ去り、気づけば週半ば。

・

バランスを保たなければ、という話。

ワークライフバランスではなく、

仕事の力配分。

個人でも、会社でも同じ。

これが、大事なんですよね。

目先の仕事は大切だし、

必ず納期が発生するから、

やらなくてはならない。

目先の仕事は月次での売上も上がり、

利益も出る。

でも3年後、5年後を見据えたとき、

今あえてやらなければならない仕事もある。

もちろん、すぐに利益は出ない。

でもやらなければ3年先がない。

リソースバランスが大切。

とはいうものの、

現実問題、中小企業では難しいんですよ、これが。

特に「そこそこ安定している中小企業」ほど、

実はここが一番の難題。

中途半端に経営が安定しているからこそ、

前に踏み出しにくい。

例えば、50人規模で毎月利益を上げ、

その中で社員たちを養うことが

できている会社の場合。

次の10年を作る商品を開発するために、

20人増員(研究開発に充てる非生産部門)する

必要が生じたら?

P/Lだけで考えれば、当然赤が出る。

リスクヘッジを優先し、

月ベースの利益でカバーすることを

最大の目標にして借入を行わなければ?

+20人分を養うことができる利益を

次月から上げなければならない。

それができなければ、

外部から資金を調達するしかない。

当然、リスクは発生する。

いつまでもしがみつき、

意思決定のスピードが遅れると、

あっという間に競争力を失い、

売り上げは下がり、

「売れるものを売る」ために、

先行開発はおろか、

現有戦力をすべて「目先の利益」のために充当するか、

最悪の場合、縮小を余技なくされるしかない。

要は覚悟。

ベンチャーのように、

圧倒的な技術力、アイデアがあるが、

商品化できていない、

商品化できていても、

売り方が分からない。

そんな会社は、一か八かで覚悟を決めて、

資金を調達し、優秀な人間を集め、

資金が底を尽くまで走り抜けるしかない。

タイムアタックで勝負。

タイムオーバーになれば、

その時点でゲーム終了。

こういう会社は本当にベンチャー。

損益分岐点に乗るまで、

とにかく、勝負。

元々0からのスタートなのだから、

気持ち的にはやりやすい。

(もちろん、ものすごいプレッシャーはあるけど)

資金調達が成功した時点で、

ある種の「お墨付き」をもらった訳だから、

確度もある程度高い、ということ。

そのタイミングで、

その「覚悟」を決めれるか。

先行投資(資金調達)をするタイミング。

そして、リソース配分。

無借金経営は理想だけど、

買い入れも資産の一部(B/S上では)。

分岐する二択の道、

意思決定の唯一の源泉は、

「ビジョンの実現」をどれほど強く願うか、

執着するか。信じるか。

順調な時ほど、

危機感を持たなければならないんですよね。

今、自分と会社に迫られている問題ではないけれど、

いろんなケースを目の当たりにしていると、

こういうことを考えざるを得ません。

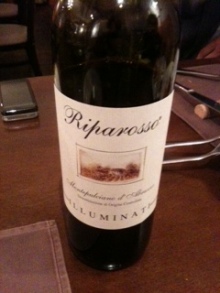

会食

今週初飲みは、

クライアントと会食 in 淀屋橋。

「アンティカ・オステリア・ダル・ポンピエーレ」

アンティークな建物も素晴らしい。

内装、スタッフの皆様もグッド。

料理もこだわりがしっかり伝わってきて、

本当においしかったのです。

お料理の一部です。

前菜

ヒラメ

ラム

赤ワイン

値段はそこそこしますが、

本格的なイタリアンをカジュアルに、

という意味ではいいのではないでしょうか。

で、

話はビジネストーク中心。

会社は違うし、お互い取引先ということもあれど、

歳が近い仲間達。

これからも切磋琢磨して

がんばって行きたいと思います。

僕らは旅に出よう。

今日という日が

ずっと終わらないでいて欲しいと

思うことが、ごくたまにあります。

見える景色、

聞こえる音、

全てが静止画のように、

アルバムの中の一枚一枚の

写真のように見える日。

現在(今)が、瞬間的に過去になっていくのを、

まるで自分の頭上から見ているかのような、

そんな感覚。

今日はそんな日でした。

こういう感覚をリセットする方法は

ひとつだけ。

寝ることです。

寝て、強制的に終了。

明日から新たな一週間。

今日という日に感謝しながら、

新しい日のドアノブを回すことにします。

朦朧とした意識の中で

・

少し仮眠ができたので、

この時間から仕事をしようかと思ったが

やっぱり断念。

眠さとだるさ以外にも原因があって、

「仕事モード」のスイッチが入らない。

で、なぜ仕事スイッチが入らないか。

「ビジネス・コンプレックス」の思考パターンが

頭をもたげてくるから。

つまり、自分は仕事ができないやつなんじゃないか、

その仕事ができないことに対する理由付け。

違和感、適性、ギャップ、方向性・・・

こういった方向へ思考が向くと、たちが悪い。

毎度毎度、よくないな。

・

で、ここから先は誤解を恐れずに正直に。

つまりそれは何かというと、

どうも僕は一般的に言う「ビジネス」に

向いていないのではないか、という自己分析。

ハングリー精神

「Make Moneyに対する嗅覚」

押しの強さ

圧倒的な実行力

夢の実現

執着心

・

・

・

「金を稼ぐ」という行為において、

その「成功」への道筋の大部分で、

自分は向いていないような気がする。笑

これは学校を卒業して勤め始めた頃から

ずっと思っていることだから、

この感覚との付き合いはとても長い。

もちろん、お金は欲しいし、

稼ぎたいという気持ちは人並みにはある。

お金の大切さも良く分かっているつもり。

でも、そのモチベーションが薄い。

何がなんでも、という気持ちがとても薄い。

かと言って、どうでもいい、という訳ではなく、

とても負けず嫌いなところもある。

実は・・・

一般的な資本原理主義的「ビジネス」に

あまり面白さを感じていないのかもしれないな。

ビジネスを哲学や学問の一種ととらえ、

一つの仮説に対してロジックを組み立て、

結論を導き出せる実践の場として、

捉えるのであれば・・・

うん、なんとなくピンとくる。

でもそれだけでは不十分。

そこに、社会貢献やコミュニケーションが

入ればなかなかだし、

一つの「文化」を作ることができれば最高。

「学ぶ」ことを目的とすることは

当たり前のことなんだけど、

「日々勉強」とか「失敗は成功の母」などという

ざっくりした学びではなく、ロジックも戦略も、

自分自身の人間性、行動に至るまでをすべて、

学びを実践する場として捉えればいいのかな。

で、あとは人間関係。

人が好きで、人とのコミュニケーションが大好きな性格、

そこが今はモチベーションの大きな柱になっている、

そこは間違いない。

もちろん、仕事は大好きだ。

働くことのすべてが好きだ。

金を稼ぐこともすべて肯定。

だけど・・・なんだか違和感がずっとある。

これはおそらく大きなテーマになりそう。

意識が混濁しているので何とも言えないし、

結論はまったくでないのだけど、

そろそろ自分の5年後、10年後を見据え、

方向性を見出していくべき時であるのは

間違いない。

何が原因だろうか。

走りながらでも、考えてみよう。

今日も素敵な言葉にたくさん出会った。

・

この時間、

珍しく妻が「ママ友の新年会」で、

15名のママ軍団と夙川で飲み会。

いつも僕ばかり家を空けて飲み歩いている

ものだから(こう書くとめちゃ悪い亭主みたいw)、

今夜は娘たちをお風呂に入れて、

寝かしつけてから、一人の時間を堪能しています。

・

素敵な言葉にたくさん出会った日。

神戸女学院大学の内田樹先生の最終講義。

もちろん僕は聴講できなかったのだけど、

Twitterでほぼ実況中継してくれている方が

おられて、その言葉の一つ一つを、

後で読ませて頂きました。

内田先生の文章は、

もう何年も前から大好きで、

Meets Regionalに連載されていた

「街場の現代思想」は本当に

面白かった。

そのためだけにMeetsを買っていたようなもの。

いろんな意味で影響を受けた人の一人です。

さて、

本日の「最後の授業」。

もちろんこれだけでは意味が伝わらないことを

承知の上でいくつかピックアップ。

出典は @ikedaosamu さんです。

もう一つ。ヴォーリーズの校舎は、暗いのである。

そして、外は明るいのである。だから、外に出ると驚く。

浮遊感。出生の瞬間。この世に生まれて来た瞬間を考えて

設計しているのではないかと思う。

高等教育は、生成、ブレークスルーが大事である。

本学の隠しなんとかの向こう側にあるのは、

共通しているものであった。

それは風景の広がりであった。

「校舎が人を作る(byヴォーリーズ)」

他のどこからも見ることの出来ない美しい風景が

待っているのである。

(自分でたどり着かないとその景色は見えないのだろうなあ)

学びのダイナミズムは、そういうものである。

なんか分からないものがある。なんか引きつけられる。

そこを自分の体と感覚を信じてドアノブをあけるものだけ、

学べる。学びの比喩であり、信仰の比喩なのである。

レビナスの言葉にもある。

存在しないものと関わる。

その波動を受け止め、自分から波動を送る。

このやりとりをコミュニケーションというと

私は考えている。

珠玉の言葉の数々。

なんか分からないけど、

心が震える。

それが、学びのモチベーションかな。

この人も、

「なんか分からないけど、心が震える」

音を出す人。

あ、この人は天才だったか。

あえて、くるりのカバー(恐ろしい程カバー)で。

とても珍しい週

・

「忙しい」ということは、

アメリカでは自分の能力のなさを

露呈しているようで恥になる、

という話を良く聞きます。

同じく、

「寝てない」自慢や、

「休んでない」自慢も。

僕もそのことには同意。

だけど・・・

今週は脳が溶ける程忙しい・・・

うーん、キャパ狭いなあ。

そんなこともあって、

今週はとても珍しい週になった。

そう、

全く飲みに行っていない!!

一日もです。

これは僕にとっては、

本当に画期的なこと。

もちろん、

遅くに帰宅してビールやウイスキーは飲むものの、

家飲みですからね。

なんだか、本当に珍しいけれど、

飲みにいなければ行かないで、

意外にOKですね。

仕事も進むし、

驚く程、お金が減らない。笑

ということで、

金曜日の夜。

そろそろ帰れるかな、

22時45分キックオフのアジアカップ準決勝、

間に合いますように!

魔法について

・

スティーブ・ジョブズが

無期限長期休養に入ったニュースは

またたく間に世界中で報道され、

一時はアップル株が10%も下落したという位、

大きな衝撃を与えました。

今時、

これほどの影響を与える経営者が世界にいるだろうか。

僕も彼に関する本はたくさん読んでいますし、

あの2005年スタンフォード大学での伝説的なスピーチ、

「Steve Jobs’ 2005 Stanford Commencement Address 」は、

何度も見ています。

約5年前、今の会社に転職したのも、

このスピーチに背中を押されたからでした。

今でも、

「Stay Hungry, Stay Foolish」

「Keep looking, Don’t settle」

などの名言は、

何かに迷った時に方向性を示す、

羅針盤のような役割を果たしています。

そんな彼のカリスマ性を

一言で表す素晴らしい表現を、

Twitterのフォロワーさんが紹介していた

ニューズウィーク誌の中で見つけました。

アップルは磐石でも決定的に変わること

彼いないからと言って、

Appleはどう変わるのか。

ティム・クックをはじめ、

優秀な幹部、ジョブズのように考えられる

幹部はたくさんいるとのこと。

結論で、この記事はこう述べています。

–以下、抜粋–

「「これまでと同じようには行かないだろう」

とも語る。「魔法でもかけたかのように

爆発的な人気を呼ぶ製品はもう生まれないだろう」

これぞ私が求めていた言葉だ。

ジョブズがアップルにもたらしたもの、

彼が戻らなければ失われてしまうもの

――それは、魔法だ。」

なるほど。

本当のカリスマとは、

そういうものなんだ。

ビジョンとか、意志の強さとか、

実行力とか、先見の明とか、

そういったものだけではない。

「魔法」なんだ。

こればあるから、

ジョブズがジョブズたるゆえんなんですね。

デジタル・ネイティブの起業

ここ2日間で立て続けに、

日米の「天才的な」若者達の記事を目にしたのでご紹介。

ひとりは最近話題の、

「女ザッカーバーグ」と呼ばれる

ジェシカ・マー(20歳)。

もう一人はTwitterユーザーであれば

一度は耳にしたことであろう「うめけん」君(17歳)だ。

「ザッカーバーグを超える?20歳の才媛現る

12歳で起業、18歳でUCバークレー卒業」

– 日経ビジネスオンライン

ジェシカ・マー(下記、引用)

9歳からプログラミングを始め、

12歳で会社を立ち上げ、15歳で高校を卒業。

18歳で名門カリフォルニア大学バークレー校

(コンピューターサイエンス専攻)を卒業した。

現在20歳である。

12歳で起業て。笑

彼女のすごいところ(興味深いところ)は

「財務管理ソリューション」という地味な分野、

歴史がありコンペティターが多い分野で勝負しているところ。

いわゆる「管理システム」であり、

流行りのソーシャル系ではない。

一方のうめけん君。

「デジタルネイティブのためのサービス作りたい」

現役高校生うめけん、起業

– ITメディアニュース

うめけん(下記、引用)

4歳からPCに触れ、インスタントメッセンジャーや

Google Apps、Twitterなどネットツールを

自然に使いこなしてきたという彼。

高校生ながら、ソフトバンクの孫正義社長に

3番目にフォローされたことで知られ、

流行語大賞「なう」の受賞者にも選ばれた。

詳しくは、各記事にて。

僕達がまだ10代の頃は、

携帯電話なんて市場に出回ってなかったし、

せいぜい持っててポケベルくらいのものだった。

インターネットも、茶の間には全くと言っていいほど、

普及してなかった。

だが、今の子たちは生まれた時から、

PC、携帯電話、インターネット、ブラウザ、メール、

メッセンジャー、ブログ、SNS、

Twitterが当たり前のように存在している。

確かに、うちの娘達も、

パソコンやiPhone、携帯には既に慣れていて、

勝手に触ってゲームなんかして遊んでいる。

中学生にでもなれば、

リビングのPCでTwitterやチャットをしながら、

普通に宿題などの情報交換なんかしている子も多いとか。

この世代が、

いわゆる「デジタル・ネイティブ」世代。

インターネットの使い方をちゃんと知っていて、

ブログやSNSで「ソーシャル・ネットワーク」とは

なんぞや、を、肌身で理解している。

つまり、個々の結び付きの大切さを教えなくても、

ちゃんと理解して実践しているところが強みなんだろう。

親や学校側、またメディアからしてみれば、

どうしてもネットの負の部分にスポットを当てて

ネガティブに捉え「制限」してしまいがち。

確かに間違った利用してしまえば犯罪や詐欺に

巻き込まれることもある。

それを避けるためには、制限するのではなく、

使い方をちゃんと教えて上げることが、

まず大切だろう。

さて、使い方をちゃんと知っていて、

サービスやシステムに物足りなさを感じる一部の優秀な人材は、

勝手にプログラミングをしてサービスをリリースする。

(代表例が灘中三年生が作った「健康計算機」や、

rubyの処理速度を63%も早めた筑駒中3年生など)

エッジの効いたアイデアと優れた技術力があれば、

確かに誰でもすぐに企業できる時代。

アメリカの場合は「飛び級」があるから、

ジェシカのように18歳で大学を卒業することもでるけど

日本の場合は(一応制度としては中途半端にあるものの)、

ほとんどが大学をあきらめて起業するしかないんでしょうね。

アメリカのような飛び級制度、導入すればいいのにね。

いずれにしても、

僕たちとは考え方のベースが違う気がする。

だからと言って不真面目ではなく、

逆に皆、真面目で堅実なようにも見える。

どちらがいいか悪いかは別にして、

僕たち世代の強みは、アナログも知ってるし、

ネイティブではなくてもデジタルも知っている。

というところでしょうか。

「ものづくり」など、

技術を継承していかなければならない分野、

そしてアイデアと技術力+スピードで勝負ができる分野。

何かと将来に対しての悲観論で満ちている昨今だけれど、

まだまだ先は面白い。

ジェシカのように「枯れた」と思われている分野でも、

どんどん勝負ができるのだ。

柔軟な思考とスピードで、

まだまだ自分もがんばらなきゃ、と

励まされるニュースでした。

震災の日を無事に迎えることができた

・

1.17はいろんな意味でエポック・メイキングな日だ。

都市、街、人、それぞれが、

あの日を境に変化した。

最近開通した西宮、芦屋をつなぐ山手幹線。

夙川から芦屋の間、

芦屋と神戸をつなぐ一部、

古いお屋敷が並び、

本当にこんなところに道なんてできるかな、

ずっと、夙川カトリック教会の前で分断されているんだろうな、

と思っていたら、震災を境に、工事が一気に進み、

15年の歳月をかけて山手幹線が開通した。

街の整備事業や区画整理から、

店の歴史、家族の変化、ペットの寿命。

すべてにおいて、

震災を経験している人の口からは、

「この家は震災後に建てたからもう築14年やな」

「うちのネコが家にきたのは震災後やったな」など、

「震災」が、あたかも「戦前、戦後」と同じように、

時間を図る物差しの一つとして語られる。

それくらい、あの一瞬の破壊的な揺れは、

すべてを破壊し、変えた。

そして僕もあの時、

激震地域の真上にいた。

あの日を境に、遠くに引っ越した人達もいた。

西宮北口までは電車が走っていたから、

みんな大きな荷物を抱えて東に向かって、

線路を歩いていた。

ガス、電気、水道、電話、

すべてが破壊され、分断され、

トイレを流すのにみんな川の水を汲んだりしていた。

そう、水。

飲み水もさることながら、

トイレを流す水の確保は大切ですよ。

ライフラインがなくなった時の対応や教訓は

たくさん学んだ。

・

経験したことをすべて書くと大変な長さになってしまうけど、

この日ほど鮮明に覚えている一日もないな。

震災の記憶を風化させず・・・というけど、

実際の経験者にとっては風化させるどころか、

忘れることはできない日。

亡くなった同級生もいるし、

崩れた家の前で、茫然と立ちつくし、

涙する人達もたくさん見た。

近所の体育館や小学校は遺体安置所になり、

たくさんの棺が並べられていた。

その横で、たくさんの人達が避難していたっけ。

あの光景は今から考えると、

何とも言えない気持ちになる。

今、生きていることに感謝し、

これからの日々を大切に生きよう。

毎年1.17は、一年を生きていく上で、

思いを新たにできる日。

あれから16年か。