年が明けてからあっという間に時間が過ぎ、もう1月も終わろうとしています。

ブログの更新も久しぶりになってしまいました。

僕自身「3等分生活」と称して、一ヶ月をビジネス、社会貢献、休暇をそれぞれ3割づつのバランスとした生活を心掛けていますが、ビジネスサイドの勢いが強く、他を圧迫してバランスが崩れています。反省。

激務上等。こういう時こそ若い頃の経験が活きますね。

30代は徹夜出張徹夜出張と、とにかく寝ずに仕事をしている時期も多かったです。仕事が少し落ち着くと空いた時間は飲みに回るので、まあ結局寝てないわけですよね。一日3〜4時間睡眠とか当たり前。こういう経験があるから今の状況でも「ああ、これこれ!」と目を細めて過去を懐かしむくらいの余裕もあるわけです。

最近は働き方改革でワークライフバランスが重要視されており、このような激務経験をした方が良いか悪いかと聞かれると答えに窮するのですが、「何事も経験」ということを考えると、若いうちに苦労しておいて良かったなと、個人的には思います。修羅場の数だけ人は成長する。対応の引き出しも増える。

古い考えでしょうかね。でも、建築学生の娘が徹夜で課題に取り組んでいたり、高校生の娘が試験前に徹夜していたりするのを見ると、いつの時代も同じですよね。積み重ねは決して無駄ではない。僕も多少のトラブルや激務くらいなんとも思いませんもん。「結局なんとなる」ということを身を持って経験しているからなんですね。一部の天才を除いて、普通の人間が唯一できることは「努力する」「時間を掛ける」ということだけですから。

さて、ここ数週間のハイライトを。

創立150周年を迎える、西宮市立今津小学校でキャリアのお話をしました。

依頼をいただいてから、子どもたちに興味を持ってもらえる話ってどんなかな~?と考えて行きついたところは、僕自身が現地で感じ、その後のビジネスに大きな影響を受けた、シリコンバレーの「愛すべきオタク(Geek)文化」。

技術と技術、我が道を行くオタクとオタクの交差点にイノベーションが生まれる。そして、評論家ではなくプレーヤーが尊敬され、「初めにそれをやった者」がリスペクトされる。

だから自分のしたいこと、夢中になれることに一生懸命取り組めばいい。

飽きないように、たくさんの写真を使ってお話しました。もちろん「コンサルタント」ってこんな仕事なんだよ、というお話も。Google知ってる!テスラ知ってる!と、聞いたことのある企業名が出てきたら相槌を打ってくれたり、たくさん質問もしてくれたりしてとても楽しかったです。

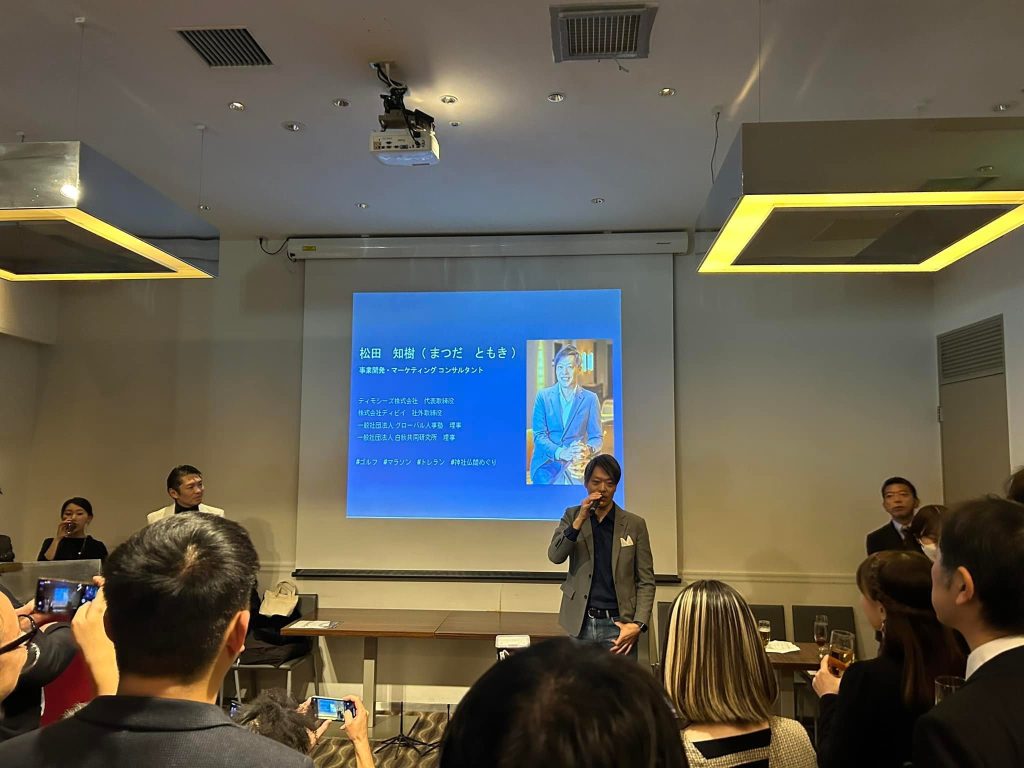

一般社団法人 グローバル人事塾 200回記念イベントを開催いたしました。

経営・人事が集まるHRのフラットなコミュニティを目指して、代表理事・樫村が立ち上げてから11年。僕が理事として参画させていただいたのが法人設立の2016年2月ですから、8年も経ったんですね、あっという間です。

その間、数え切れないほど多くの方に支えられて今があります。思い起こすと100回記念は2018年11月にサイボウズ本社で開催したんですよね。まだ昨日のことのように覚えています。(今でも語り継がれる伝説の回でした)

それからコロナ禍を挟んで約5年。オンラインに切り替えたりしながら毎月開催を続けてきました。そして今回の200回。230名の方にお集まりいただき、豪華なゲストの方々のスピーチもあり、皆さまの人事塾に対する愛を感じることができました。

個人的になにかを語る時は「最低10年」は必要だと思っています。ようやくコミュニティとしての存在感も出てきて、人事塾で扱うテーマも時宜に合わせて変遷し、アーカイブを見れば業界のトレンドが分かるくらいにはなってきたのかもしれません。

次の15周年、300回を迎えられるようこれからも人事のチカラで世界を変えべく、止めることなく前進していきたいと思います。

冬の空は透明感があっていいですね。

こちらは新幹線から見えた冠雪している冬の富士です。

こちらは丸の内ビルディングから見下ろす東京駅。

それでは、2月も引き続きがんばってまいりましょう!