新年明けましておめでとうございます。

年末は静岡県三島市にある瀧川神社と三嶋大社へ、年始は地元の越木岩神社と廣田神社へ、そして四日からは伊勢参りに来ています。

歌人の穂村弘さんがいう「生きる」と「生きのびる」という言葉の対比を借りるなら、ここ数年は「生きのびる」ことから離れ、「生きる」ことへライフシフトしてきました。

「生きのびる」

生活のために稼ぐ、競争社会の中で生き残る、社会的な成功を目指す

「生きる」

何のために生きているのかを自問自答し、交換不可能な一度限りの人生と素直に向き合い、生きている間にしたいこと、すべきことを追求する

自分なりに「生きる」と「生きのびる」の意味をこのように解釈しています。

実際はこの二つが重なることも多いのですが、「生きのびる」ために最適化された社会の仕組みや、世間に溢れる情報から距離を置くことで、純粋な目を持ち、心の琴線に触れることだけに素直に取り組むことができるようになりました。

一見すぐに役に立ちそうにないことや、無駄と思われることの中に「生きる」が隠されているように思うし、すぐに答えを求めたり、コストや時間のパフォーマンスを求める現代社会に必要なことだとも感じています。また直接的で強い言葉や理論ではなく、人間が生きている本来の意味や、長い歴史の中で蓄積された智慧、「間」に隠れている繋がりなどに、幸せを感じながら生きていくためのヒントがありそうです。

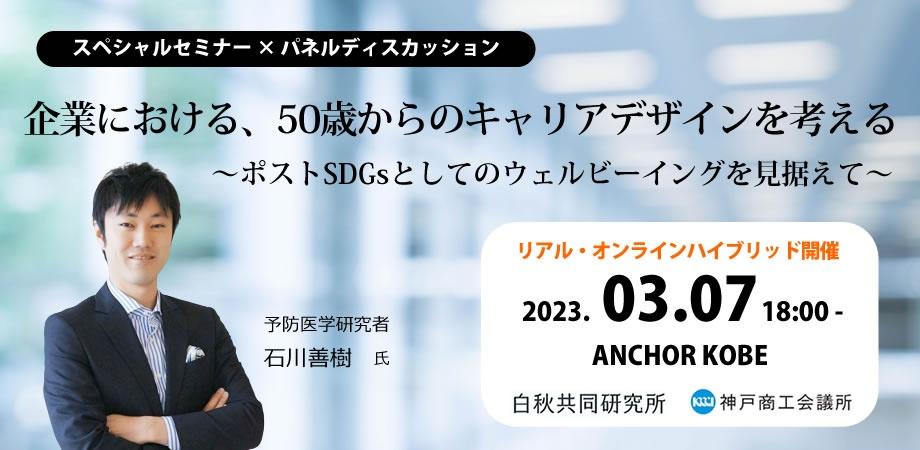

自分自身、2月で50歳になることもあり、残りの人生は社会へ恩返しをしたいと考えた時、自分の気持ちに素直に正直でいることが一番の近道になるように思いました。人それぞれに役割があると思っていて、自分がすべき役割が見えてきたように思います。例えば、神社仏閣巡りや、お祭り、ポッドキャスト、コミュニティ活動、旅をすることなどは自分の「生きる」を構成する大切な要素です。

定期的に生存確認をし合っている友人は、すべてのSNSから撤退したそうです。

ランダムかつ無限に入ってくる情報や他人の人生を見て心が揺さぶられることに幸せを感じないと言っていました。撤退することで、今自分が幸せかどうかに集中できて良いとのことでした。友人は、思い立ったらすぐに旅をし、行き先から数ヶ月帰ってこないような生活をしていますが、旅先で出会う人とも「一期一会」と決めているので、連絡先の交換をして繋がることもしないそうです。彼女にとっての「生きる」とはそういうことなんですね。

様々な形の手放しがあります。

僕自身もほぼ使っていないSNSのアカウントをいくつか削除しました。不要な物もどんどん捨てています。固執せず手放すことで、身軽になり、シンプルな思考になっているように感じます。

また、強く見せる自分も手放しました。弱さを認め、弱いままに生きることにしています。(2025/11/24 「弱さを認め、弱いまま生きていく」)

ありがたいことに時間と場所にとらわれない仕事をしているので、行きたいところがあればすぐに行く。「したい」を先送りしません。日本各地の風土と文化に触れて、その地で生きる人々と直に触れ合ってみたい。今年はどんな場所でどんな人と出会うのでしょうか。

それが楽しみで、わくわくしています。

生きることの素晴らしさを実感する一年にしたいと思います。

今年も一年どうぞよろしくお願いいたします。

そして皆様にとって幸多き一年になりますように。