11月に淡路島の伊弉諾神宮と志筑神社に連れて行っていただく機会がありました。

志筑神社の宮司は、伊弉諾神宮の禰宜も兼任しておられる方で、色々とお話をお伺いすると、僕の中での少彦名命(スクナヒコナノミコト)を中心とする点と点が線として繋がったのです。今日はそんな不思議な御縁について書いてみたいと思います。少し長くなりますが、お時間あれば読んでみてください。

淡路島の志筑神社の御祭神は少彦名命で、脇には菅原道真公もお祀りされています。御縁のある大阪府の服部天神宮と同じ、少彦名命と道真公のセットであったことは、なにかの偶然ではないなと思いました。

日本神話に出てくる少彦名命は、大国主命(オオクニヌシノミコト)と共に国造りに奔走された神様として広く知られています。一寸法師のモデルにもなった、小さくて聡明な神様で、医薬・酒造・温泉・農業などの技術を広めた「医薬の神様」として大阪の道修町の少彦名神社をはじめ、全国各地の神社で崇敬を集めています。

僕は2021年11月に、愛媛県大洲市にある少彦名神社にお参りした際、何かに導かれるように拝殿裏手にある崩れた参道を登り(登らされたような感覚でした)、廃墟となった中殿を過ぎ、獣道のような山道を藪漕ぎしながら辿り着いた簗瀬山山頂の本殿にたどり着きました。本殿といっても、そこには崩れかけた小さな祠があるだけでした。

大洲市少彦名神社の本殿

大洲市少彦名神社の本殿

元々梁瀬山を登る予定も、山頂に本殿があることも知らなかったのに、なぜこの山道を登ってしまったのか当時はまったく分からなかったのですが、その半年後の2022年の春に服部天神宮との御縁をいただき、服部足祭りの立ち上げをお手伝いさせていただくことになった時、この服部天神宮の御祭神が少彦名命に気づいて「ああ、この仕事をしなさいと少彦名様に言われたのだな」と確信したのです。

さて、淡路島のお話に戻ります。

志筑神社の宮司と少彦名命についてお話をしていると、大洲市の少彦名神社の話が出ました。僕、何度も行ってますというと、あそこはね、少彦名命のお墓なんですよね、ということでした。神話によると、麓を流れる肱川(ひじがわ)の濁流に弾かれて亡くなってしまったとの言い伝えがあるようです。もちろん少彦名命は神様ですから、人の死のようなイメージではなく、「神上がりをされた」ということになるのですが、亡骸が梁瀬山に丁重に葬られたとのことでした。

そういえば、本殿の立て看板に「御陵」と書いてあったことを思い出し、写真を見返してみるとやはり「本殿・御陵」と書いてありました。

そうか、僕はちょうど4年前に、少彦名命に「仕事を与えるから、まずはお墓参りに来なさい」と言われたんだな、と宮司のお話を聞いて納得しました。あの山頂への登山は、お墓参りだったのだと。

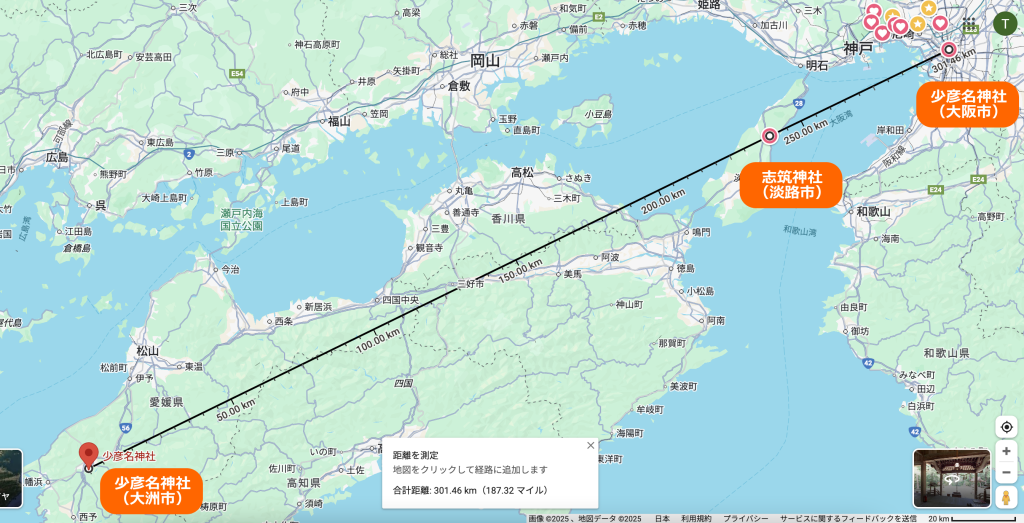

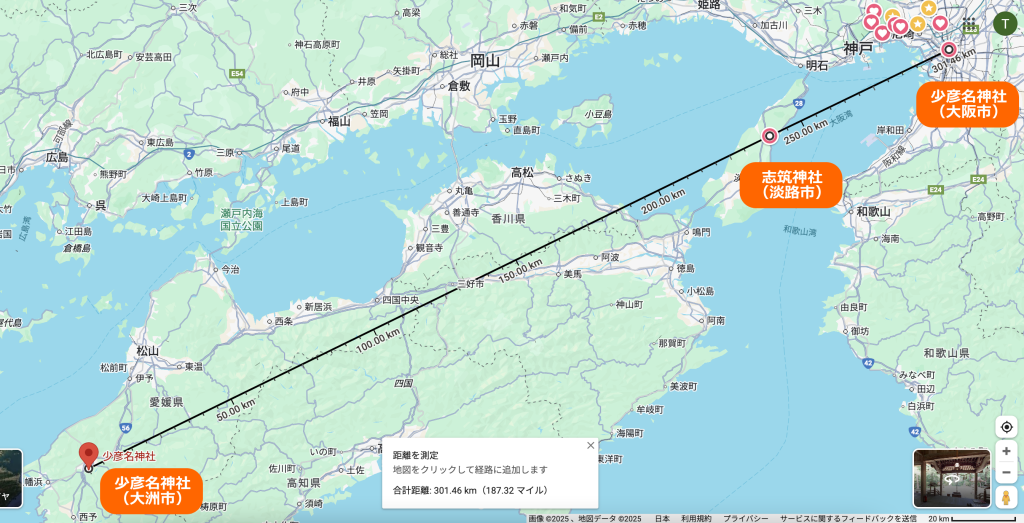

後日、志筑神社の位置から、大洲の少彦名神社との位置関係を想像した時に、ひょっとしてレイラインが存在するのでは?と気になり、地図で線を引っ張ると、なんと、大洲の少彦名神社と志筑神社の延長線上に、大阪の少彦名神社が存在することを発見しました。

誤差なく、直線上に位置しています。

日本全国、様々なレイラインが存在しており、ほとんどのレイラインが発見し尽くされているから、このレイラインも有名なのでは?とWEBで検索してみると、(僕が調べる限りは)まだ知られていないようでした。ひょっとしたら知っている人もいるかもしれませんが、個人的には今年一番うれしい発見でした。

またそれと同時に、天神さんとして知られる菅原道真公を少彦名命がお守りされていたことも分かりました。豊中の服部天神宮は「足の神様」として有名ですが、その由来は、道真公が都から太宰府へ左遷される旅の途中で足を痛めてしまった時、服部の少彦名命の祠でお参りをして足が癒え、無事に旅を続けることが出来たという言い伝えに由来しています。

それにしても、菅原道真公。

左遷途中の旅路で様々な逸話を残し、それが地名として残っているのが面白いです。

豊中市の服部天神宮の由緒もそうだし、淀川を船で下っている時に、川の中洲を淡路島と勘違いして「ここが淡路島か〜」と上陸した場所が、現在の大阪市東淀川区の「淡路」の地名の由来らしいし、「ああ、私は都を放出されてしまったのだ」と嘆いた場所が、現在の鶴見区、城東区をまたぐ「放出(はなてん)」の由来ともいいます。

また、神戸の須磨区では、道真公が「ここで休む」と言いだし、村人たちが大慌てで板で宿をこしらえたことから、「板宿(いたやど)」となったという説や、長田区の梅ヶ香町は、道真公が「梅の香りに誘われてここまでやってきた」と句を詠んだことにちなんでいるそうです。

平安時代の一人の学者・政治家の言動が現代まで大きな影響を及ぼしていることに驚きを隠せませんが、一方で、こういう人間らしさが、今でも人々に愛されているという理由なのかなと想像もします。

今年も押し詰まってきましたね。

ありがたいことに今年も様々な場所に出かけ、素敵な人々と出会い、色々なことを教えていただきました。目に見える繋がりと目に見えない繋がりの両方から様々な宿題や役割をいただき、それが生きる原動力となっています。