・

仕事初めということもありニュース系のエントリーが続いてしまいます。興味のない方はごめんなさい。

さて1月といえば、毎年ラスベガスで開催されるCESに世界から注目が集まる季節です。早速、Wired.jpでは「CES、注目のアイテムベスト10:最新ウェアラブルから電気ローラースケートまで」と題して、最新レポートを速報で届けてくれています。いやー、こうして現地に行かなくてもネットで最新情報を見ることができるのですから、良い時代になったものです。

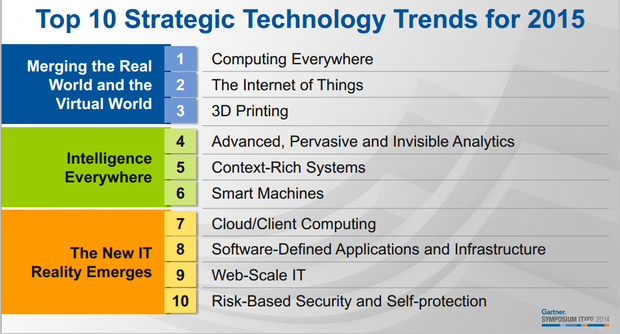

ちょうど昨日、今年のTech Trend について記事を書いたばかりですが、wiredの記事でもウェアラブルとIOT、3Dをベースに新製品をキュレーティングしています。まあ本メディアの特性上、多少バイアスが掛かっているとはいえ注目度は高いですね。

・

そんな中、トヨタが燃料電池関連の8650もの特許を無償開放するというニュースもありました。

トヨタが燃料電池関連の特許を無料開放、普及促進狙う(産経新聞 Yahooニュース)

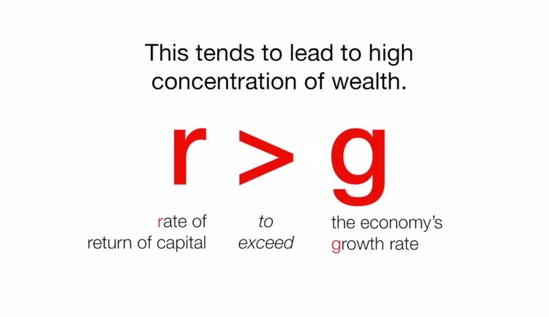

これはとても喜ばしいニュースであると同時に、テスラ・モーターズなどのEV自動車の急速な普及に危機感を感じている表れではないかと邪推してしまいます。テスラは昨年、既に特許を開放してオープンイノベーションを進めながら急速充電スタンドも独自に設置して強烈なスピードでEV車の普及を図っています。このオープンイノベーションがガラパゴス化を防ぎ、市場を拡大するための重要なキーワードであるということは間違いありません。小さく利益を確保しようとするとイノベーションの速度は鈍化しますし、市場は広がらず、せっかく素晴らしい技術を持っていてもビジネスに繋がらずに葬り去られてしまうということは数々の事例が示しているところです。

トヨタは2010年にテスラと業務提携を結びましたが、今は解消されているようです。

電撃提携を結んだトヨタとテスラの関係を終わらせた両社の文化的衝突とは(GIGAZINE 2014/8/23)

提携解消後、テスラはEVの道を進み、トヨタは燃料電池車の道を進んでいます。生産台数や売上はトヨタの方が比べるまでもなく圧倒的なのは言うまでもありませんが、未来を作る上での戦略面では、やはりテスラの二番煎じ(特許開放)な感じになってしまっているような気がします。しかし、このタイミングで特許開放に踏み切るところ、やはりトヨタの底力を感じますね。