・

12月がこんなに忙しいなんて。

気付けば後半に差し掛かり、残りの営業日数をカウントすると・・・めまいが起こりそうな今日この頃です。書きたいこともたくさんあるのですが、更新する時間もなくてあっという間に二日も飛んでしまいました。それに加えて連日の会食。土日含めて一週間ぶっ通しで会食と忘年会が続きます。いやー、いい感じで師走ですね!

まずは告知から。

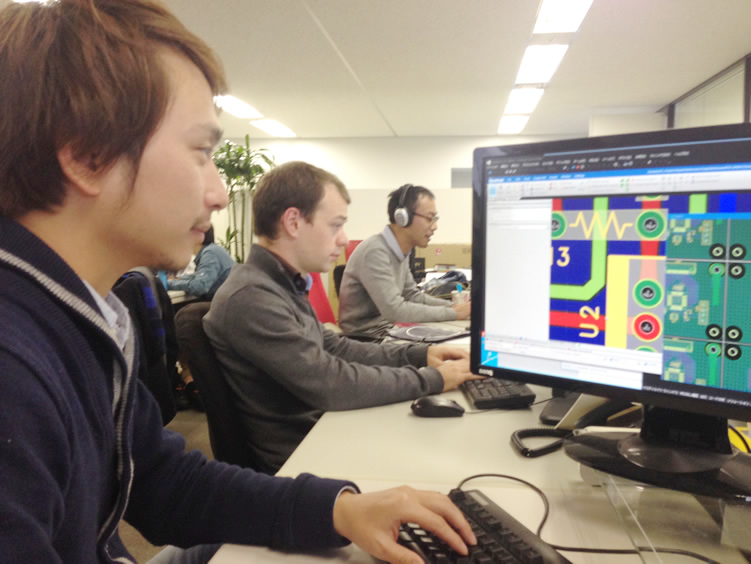

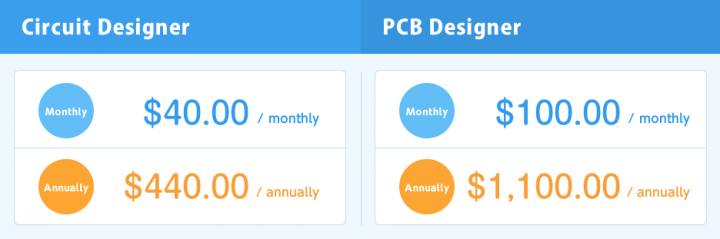

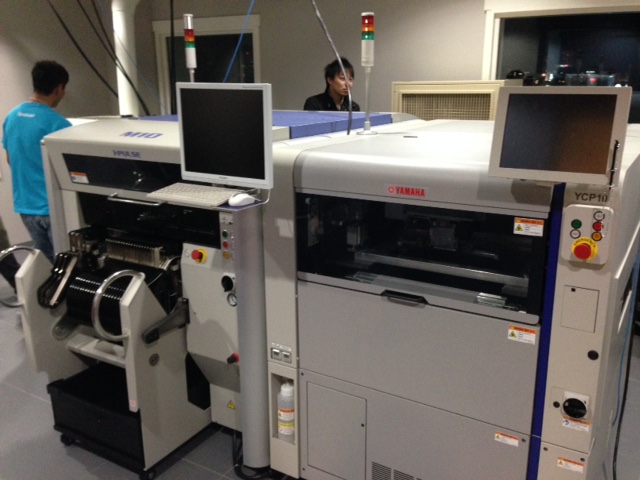

Quadceptが Tech in Asia に掲載されました。先日、日本支社のJさんが取材に来てくれた時のインタビューが記事になっています。エンタープライズユースのファンクションを全てのエンジニアに、という我々のプロダクトコンセプトが「Makers目線」で良くまとめられています。もし興味がある方は下記からご覧ください。

Makers rejoice! Quadcept is leveling the playing field for circuit board design tools (Tech in Asia) ※記事は全て英文

・

昨年の大きな話題と言えば、東大発ロボティクスベンチャーの「SCHAFT」がGoogleにバイアウトしたということではないでしょうか。SCHAFTについては弊社も多少絡みがあったということもあり、僕も一人のテックジャンキーとしてとても注目していたスタートアップスでした。

そのSCHAFTですが、Googleバイアウトの舞台裏が一年後の今になってようやく明るみに出てきました。BLOGOSに掲載されたこの記事、必読です。日本が抱える問題点が浮き彫りになっていますが、問題はこれからどのような戦略を取るかということです。

<東大発ベンチャー・シャフト元CFO激白>世界一の国産ロボットはなぜグーグルに買われたのか ー 「支援する枠組みは行政に無い」―日本からジョブズが出現しないのはなぜか(BLOGOS)

「見逃し三振を避ける」ためにはどのようにすれば良いのか。何もない荒野に市場を創出するということは、何を意味するのか。とても考えさせられます。

ちなみに「SCHAFT」については過去にこんな記事も書いていますのでご覧ください。