・

今年の初レース「武庫川新春ロードレース大会」(ハーフマラソン)を明日に控え、今日は好天の中、筋肉を解すべくゆっくり軽めのジョギングを7km。

走っている最中に、この連休の予定を色々と頭の中で思い巡らします。連休と言っても、単に会社に行かないだけで、普通に仕事はするし、別の会社の方も見なきゃいけないし、勉強もしなきゃいけない。いつからこんなにたくさんのタスクを抱えるようになったのだろうか、と、走りながら考えていました。

例えば、10年前は今より体力はあったはずだし、時間もあっただろう。でも明らかに今の方が抱えているものが多い。これは成長と言うのか、自己実現に近づいている証拠と言えるのか。それとも、年相応に増えていく類のものなのか。その辺の切り分けや分析が未だ出来ていない自分がいます。

明日死ぬかのように生きろ。永劫永らえるかのように学べ。

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”

今が一番若いんだから、何かを始めるのに遅すぎるということはない。

などなど、いわゆる年齢をものともしないで常に前向きにチャレンジしていくという、人生を通じての壮大なテーマとなるような思いと、「ある程度ここまでは行きたいよね」という非常に現実的で目先の目標を見ている自分、そして、今、まさに現実の自分。それぞれの乖離と自己満足、納得の閾値。到達するまでにまだ距離があるから、本能的に上昇と成長を志向するのが人間なのでしょうね。

例えば、一番分かりやすい例として「経済力」を一つの指標として考えてみます。

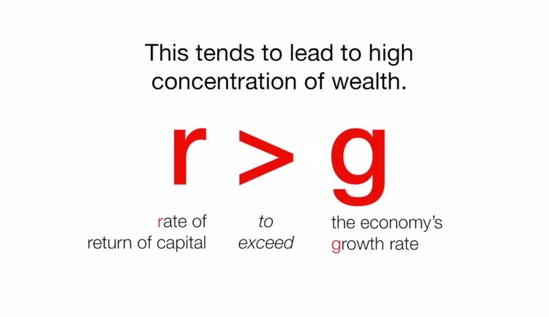

公平なのか不公平なのか、世の中には人一倍真面目に、一生懸命に、長時間に仕事をしても生活が豊かにならない人もいますし、一方で、富を効率的にどんどん増やしていく人たちもいます。(2014/12/28の記事:「経済格差が埋まらない原因について、恐らく今もっとも説得力がある理論」)

あくまで「経済力」を、その人の目指すべきゴールとした場合(やりがい、自己満足、夢、責任などは別物とする)、正しいゴールは「経済力があって金持ちである」ということであるので、それを目指していてもそうならないのは「何かが間違っている」ということができます。

何が間違っているのか、どうすれば良いのか、軌道修正は可能なのか。そのようなトライ・アンド・エラーを繰り返すのは当然ですが、それをいつまで続けるのか、という点が問題になります。期限を設けなければ、人は疲れてしまいます。疲れてしまうと、諦めてしまい、自分を無理やり納得させるような自己啓発や自己暗示で誤魔化したり、環境のせいにしたりするようになります。こうなると、ゴールからは遠ざかるばかりです。

上のケースは「経済力」を例にしましたが、生きていると色んなことがあります。時に様々な視点が入り乱れて疲れることもあったり、タスクの多さに目眩を感じたりすることがありますが、まあ、年々しなければならないことが増えていて(しかもそれが実になるようなことばかりで)、かつ、自分で選択して楽しく取り組むことが出来ているというのは、とても幸せなことなのだろうとの結論に至りました。まあ、僕の場合は目先の目標にすら到達出来ていないので、とにかく期限を決めて取り組むのみです。

それにしても、走りながら考えていることって、文章化しにくいですね(笑