寒かった二月が過ぎ、ようやく暖かくなってきました。

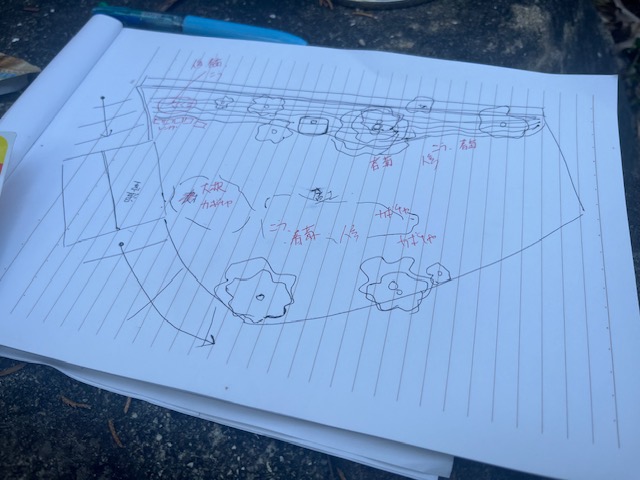

庭の梅の花も満開で、春を感じられるのはうれしいです。

年々寒さが苦手になっているので、気温が10度を上回るとホッとします。身体って変化していきますよね。基礎スキーに真剣に取り組んでいた20代、雪山ごもりをしていたのが信じられません。真冬でも旅館の中では半袖、一番好きな季節は冬って言ってましたもんね。

最近、身体の変化とそれに伴う思考の変化を静かに楽しんでいます。

人生で最も長い時間を共に過ごすのは、ほかでもない自分。その自分を客観視し、身体の変化だけでなく、物の見方、考え方の変化などすべてを含めて、自分自身とどれだけ上手に死ぬまで付き合っていけるか。

身体ってほんと言うことを聞いてくれません。

年末から二月にかけて、高熱による強制リセットが二回あり、体重も10kg減りました。足かけ四週間の寝たきり期間、予定はほとんどキャンセル、新規の仕事のオファーもお断りするような状況で、多方面にご迷惑をおかけしました。ただただ、身体が動けるようになるのを待つだけの日々で考えていたのは、「積極的な諦め」と「手放し」です。

かつて当たり前のように出来ていたことが出来なくなっている自分を憂いることは簡単だけど、そこからは何も生まれない。今まで出来ていたことは、神様からお預かりしていたもの、出来なくなったことは、お返ししたもの。そう考えると、これが今の自分、これが日常と受け入れられた時に、色んなものから解放されて気持ちが楽になりました。感情が揺さぶられることも人のことを気にすることもなくなり、本当に穏やかな日々です。

かつては「上昇志向モンスター」で、クリアすべき目標を立て、それに向けて仕事もプライベートも全力で取り組んでいました。ウルトラマラソンなど克服型のスポーツに打ち込み、寝る時間を惜しんで働き、世界を飛び回っていました。

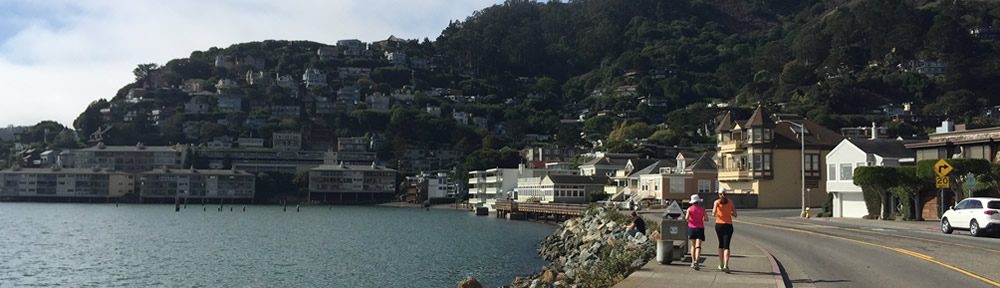

でも、今は晴耕雨読、日々を滔々と静かに過ごすだけの人間になりました。前回のブログで書いたとおり、目標も持ちません。なにかを気合いで乗り越えようとしたり、押し込んだり、コントロールしたりすることもなく、庭木や小鳥たちを眺めながら季節の移ろいを感じ、旬のものを料理して食べ、動ける時は軽いウォーキングやジョギングを楽しみ、今こうして生きていることに感謝しています。過去は過去、今は今。もう、がんばらない。

ビジネスやキャリアで相談を受けることも多いですが、それなりにアドバイスはするものの、心の中では「いや、生きているだけで十分立派だよ」と思っています。

いや、ほんと。

この世の中で、生きているだけで立派なこと。胸を張っていいんです。