・

今朝の Santa Clara も、この地らしく透き通るような晴天。

典型的なシリコンバレーのOfficeは、平屋で低層の建物が多い。

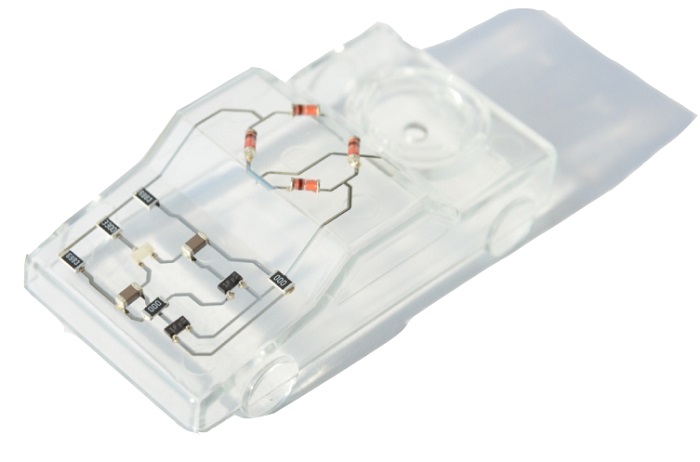

こんなシンプルなOfficeなのに、先端技術の解析やシミュレーションが行われていたりして、このような技術が iPhone や電気自動車、先端メディカル機器を下支えしている。

朝から打ち合わせを数件、午後からのMTGにおいては鳥肌もののディールが決まった。まだまだ詰めなければならない事が多いけれど、とにかくここでの第一歩を踏み出せた気がする。もちろん、仕事の内容については全てNDA。その内、大々的に発表できるに違いない。

夜のディナーミーティングは、Cupertino で。

やっぱり、シリコンバレーでは sunnyvale や Cupertino が大好きだ。Apple HQ (Infinity Roop)の城下町、とても美しい町並みが広がる。

会食場所の Macy’s

群青色の空の色が深く、美しい。

そして、Apple HQ に隣接する BJ’s は地ビールのお店。来訪の度に来るお決まりの場所だけれど、ここのペール・エールはとても美味しい。Apple社員の憩いの場であり、地元の食通をうならせるFoodも最高だ。

iPhone6 の発表が行われたコンベンション・センターも近く、カンファレンスの後の BJ’sは心なしか盛り上がっているような気がした。世界を動かすプロダクトの多くはこの地から生まれている。

・

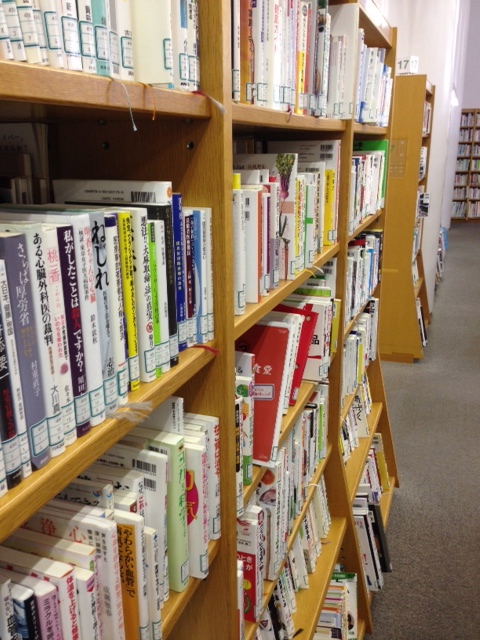

シリコンバレーから日本人が少なくなったと聞くけれど、僕が知る限り、在住日本人は(LAほどではないけれど)とても多いと思う。そんな彼らの情報源や息抜きがこれだ。

ベイエリアスポーツ(?)、略して、ベイスポ。