・

ライフストーリーが好きだ。

自己啓発書やビジネスのノウハウ本を読むのなら、人のライフストーリーを読む方が余程楽しい。そういった意味では、AppleやGoogleなど成功企業を外から取材してまとめられたような本も大好きである。

さて、最近読んだ記事で面白かったのがこれ。

『ビデオゲームの父』が語るゲームと学習の今後、ATARI、BrainRush創業者Nolan Bushnellへのインタビュー (TECH WATCH)

僕は「アタリ」という社名にノスタルジーを覚えるような世代でもなく(僕達はファミコン世代だ)、アタリと聞いて思うのは、スティーブ・ジョブズが40番目の社員として入社したこと、新人のクセに尊大な言葉をまき散らしながら裸足で風呂にも入らず社内をほっつき歩いていたこと、この会社で与えられた仕事をウォズにやらせて報酬をピンハネしたことなどのエピソードでアタリを知っているだけである。

しかし実際に、このインタビュー記事の中で創業者のノーラン・ブッシュネルが語る言葉を読んでいると引きこまれてしまった。ゲーム業界の生けるレジェンドであるノーランを語るのにこの記事はあまりに短すぎるし、もっともっと色んなことを聞きたい、知りたいという欲求が沸き起こる。

特に印象的だったのは、御年71歳、ビデオゲームの父と呼ばれる彼のこの言葉だ。

<記事引用>

『僕は死ぬまでにあと12個のビジネスをつくりあげると決めている。今までに22のビジネスに携わり築き上げてきた。4つのビジネスに失敗し利益のでないビジネスも他にいくつかあった。それでもキャリアからのリタイアは僕にとって死ぬのも同然なんだ。まだまだやりたいことがありすぎる。将来何十年先にくるであろう未来をもっとはやく実現したいし、常に未来を生きていたいからね。』(TECH WATCH)

彼の年齢の半分程度、現在38歳の僕は同じような気持ちで日々を過ごしているだろうか。やりたいことが多過ぎて、毎日ワクワクして夜もなかなか寝付けないような生活をしているだろうか・・・ 楽しいこと、ワクワクすることも多いけれど、実際はそうでないことの方が多い。この状態は、まさに「猛省」の一言に尽きる。なぜなら、どうせ元気で生きていて、一日10時間仕事をしているのなら、常にそうでいたいではないか。

シリコンバレーに出張することはあっても、現地で住んだことも、勤めたこともない僕にとって、ノーランが育ったその風土がどんなものなのかは分からない。ただ、失敗しても何度でもチャレンジできるという文化がDNAレベルで根付いているというようなことが、梅田望夫さんの「シリコンバレー精神」に書いてあったような気がする(うろ覚え)。

もしそういう文化なのであれば、日本のような終身雇用とは対局に、やりたいことをやって、失敗しても何度でもチャレンジするという生き方がごく自然に出来るのだと思う。成功しようが、成功しまいが、こんなに楽しい人生はないだろう。

・

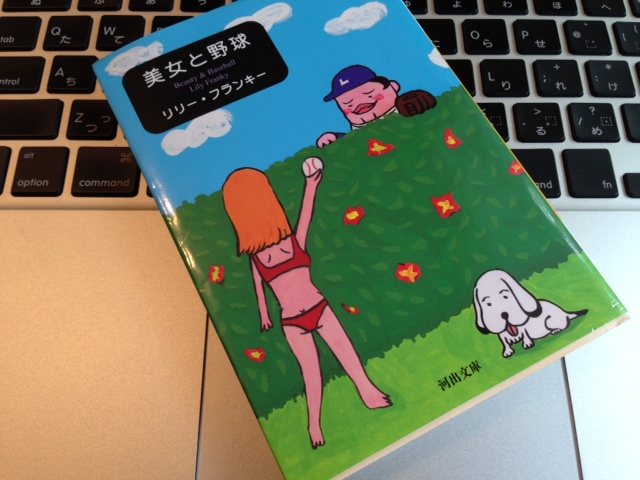

冒頭に触れたので、この機会に、幾つかお薦めの本を紹介しておく。

どれも業界の人なら知っている、スーパーメジャー級に有名な本ではあるけれど、良いものは良い。

1,社員をサーフィンに行かせよう

昨日書いた記事ともリンクするが、環境企業として名高いアウトドアブランドの「パタゴニア」創業者の経営哲学。普通の企業が絶対にしないような、自分達の商品なのに「この製品は買わないで」というようなキャンペーンや、平日の勤務時間でもいつでも社員はサーフィンに行っても良いというルールなどを実施し、成功している。人生観が変わる(読み過ぎると、現実との差異に悩むので要注意)経済書。

2,icon スティーブ・ジョブズ 偶像復活

先のアタリでのエピソードも、僕はこの本を通して知った。544ページという分厚い本だけれど、何度も読み返したくらいの名作だと思う。ちょっと気分が落ちた時などに読むと、また元気になったりする(多分、僕だけ)。

3,グーグル ネット覇者の真実 追われる立場から追う立場へ

Googleのインサイドに迫る本。これもとっても面白い(世界を本気で変えようとしている戦略は時に怖い)。こちらも632ページを超える大作だけど、全く飽きないでジェットコースターのように読める。サーゲイとラリーは二人共「したいことを徹底的にさせる」モンテッソーリ教育を受けた点にも注目されているけれど、実は僕もモンテッソーリ教育で有名なマリア幼稚園の出身だ(笑)。同じ教育を受けているはずなのに、なぜこうも違うのか、なんて思ってみたりして(笑)