先月エントリーしたブログで、効率的、直線的、最短距離という言葉に何の魅力も感じないと書きました。その理由として、「一つのことに集中し、答えを探すことももちろん大切なのですが、一見遠回りと思えることに一生懸命時間を費やし楽しむことで、異なる要素が結びつき、良いアイデアが生まれたり、ビジネスの種を見つけたり、ボトルネックになっている問題の解決策のヒントが得られたり、新たな人との出会いがある」としたのですが、それに加えてもう一つ気付いたことがあります。

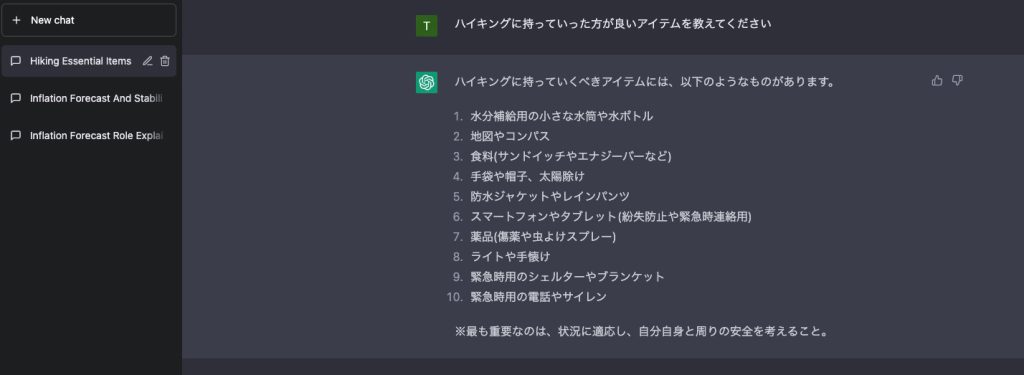

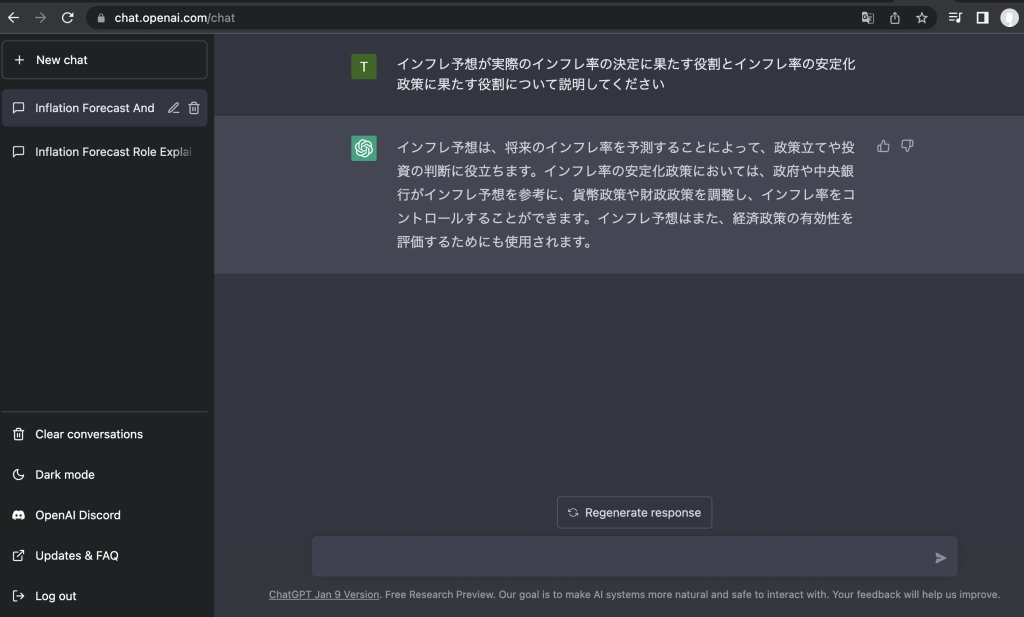

ChatGPTのようなgenerative AIが台頭してくると、答えを得ることはとても簡単になります。あれこれ考えたり、論文を漁ったり、調べたりしなくても、先行研究や論文データベースはすでに検索対象としてあるし、実際に起こった事実を考察して結論を出し、AIがそこから答えを自動的に生成してくれます。答えを得る作業に費やす時間は、ほぼ0になりつつある。つまり答えを探すという行為そのものは既に最短距離で実現できてしまうものだと思うのです。(ちなみに効率化に関しては、これを本気で実現すると働き手は不要になるので一部の資本家だけが儲かるというディストピアが生まれるだけです)

でも、問いを立てる、ということについてはどうだろう。

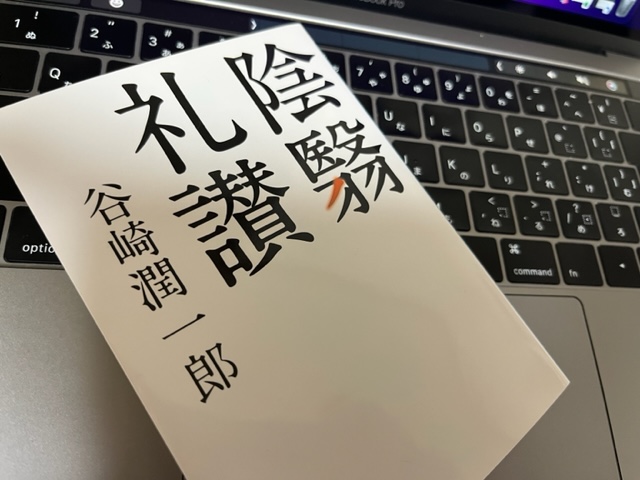

自分でなにかに関心を持ち、これは本当なのだろうか、他にもっと良い方法はないのだろうか、この課題を解決するにはどういうアプローチをすれば良いのだろうか。問いを立てる能力がこれからもっと必要になっていくのではないでしょうかね。前回の記事で、福沢先生や谷崎の本を読んでいると書きましたが、現代から見ると情報もモノも何もない明治維新前後や昭和初期の時代、彼らは常に「問い」を立てていることが分かります。その時代、自分で考え、選択肢を準備し、決定して行動しなければ何も起こらないし何も始まらないからです。

白秋共同研究所で研究と実践のテーマにしている「ウェルビーイング」は、まさにこの点を指摘しているのかもしれません。僕は専門家ではないので教えてもらったことだけを紹介すると、ウェルビーイングの構造は、まず「経済成長」「民主化」「社会的寛容」という社会的条件があり、その上で「働く/生きる上で選択肢から自己決定する」→「主観的な評価と体験」がウェルビーイングな状態である、ということです。

つまり重要なのは、自ら考え、自己決定をするということ。

そのためには答えをすぐに探そうとしたり、答えを見て判断するのではなく、問いを立てることが必要だということですね。これ、習慣化したいと考えています。