前回の更新から10日以上経過してしまいました。

ここ最近とても忙しかったのと、様々なイベントが続いていたこともあり、9月に入ったと思ったらあっという間に中旬に差し掛かっていました。びっくりです。

さて、8/26のブログで、プラットフォーム上のアルゴリズムの裏側には何があるのか、ということを書きましたが、世の中には疑うべきことと、疑うことなき明白な事実というものがあります。前者は虚像であり、後者は実績ということもできるかもしれません。

何かを成し遂げる時、その実績(=結果)の裏には数えきれないほどの努力や日々の改善の積み重ねがあるものです。近況報告がてら、最近の出来事から、「実績」について書いてみたいと思います。

先週の金曜日に、リッツ・カールトン大阪で一般社団法人コアティス代替医療協会の10周年記念チャリティパーティーが開催されました。代表理事の滝川愛梨さんは、食事と独自のメソッドによる「コアティス」で「100歳まで健康に、楽しく、美しく、共に生きよう」をテーマに活動されています。僕は彼女と15年近くの付き合いで、社団法人を立ち上げる前、個人でモデル・パーソナルトレーナーとして活動されていた時から知っているものですから、様々な努力を重ねながら、組織を大きくされてきたことに心から賛辞を送りたいですし、これだけの人を集める愛梨さんの人柄と、温かく、楽しい雰囲気の周年パーティーを開催されたことが自分ごとのように嬉しかったです。

一つひとつの積み重ねが大きな結晶となり、さらにその先の10年を照らしていく。

そんな瞬間を目の当たりにしたような気持ちでした。

人の数だけ、ドラマがある。そのドラマの裏には、生きることに対する想い、抗うことのできない世界の流れの中で、自分と向き合いながら、様々な選択をしつつ、より幸せに、より良い人生を送りたいという想いがあるものです。

そんなドラマに触れることができるイベントを、10/17(火)の19:00 から神戸の王子公園Soweluで開催します。

グローバリズムと資本主義経済の限界、人口減少による時代の閉塞感が充満している世の中ですが、身近なところにたくさんの幸せがあり、多くを持たなくても、地域で共生しながら幸せに生きていくことができるのではないか。脱グローバリゼーション、コミュニタリズム。地域に密着した活動を、須磨、長田、王子公園、それぞれの地域をベースに活動されているクリエイター、保育士兼起業家、コンサルティング会社の経営者の視点から語っていただきます。

神戸に移住されてきた方々がこの街でどのような活動をされているのか。最近よく耳にするDAO、自律分散型社会、ウェルビーイングといったキーワードに少しでも関心がある方は、ぜひお越しいただければと思います。

イベントページ

グローバル人事塾公式

Facebookイベントページ

そして、LoveTableのご紹介。

梅田のハービスエントに野菜が美味しいお店があるよ、と連れていっていただいたLoveTableですが、このお店、いろんな意味でコンセプチュアルで驚きました。「平和 × LOVE TABLE × 農 × 食 =いのちを生かす」をテーマに、和歌山の山奥にある農園で育てた自家栽培の野菜を梅田で提供しておられます。食に対するこだわりはぜひ、WEBサイトからご覧ください。

オーダーした、焼き野菜とオムレツ。美味しそうでしょ。

オーダーした、焼き野菜とオムレツ。美味しそうでしょ。

というわけで、長々と書いてしまいましたが、最後にもう一つだけ嬉しかったことを。

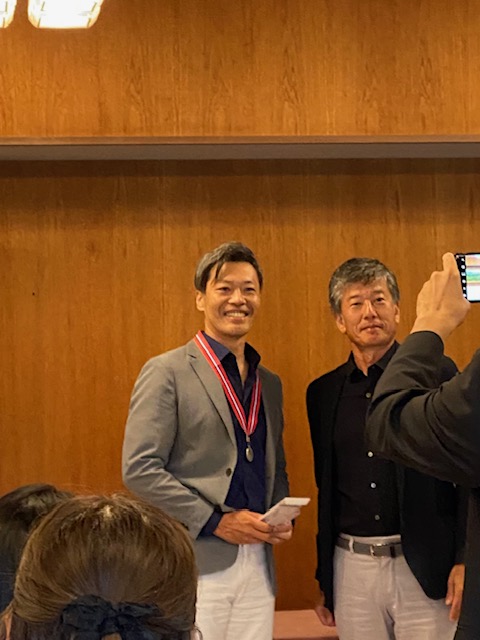

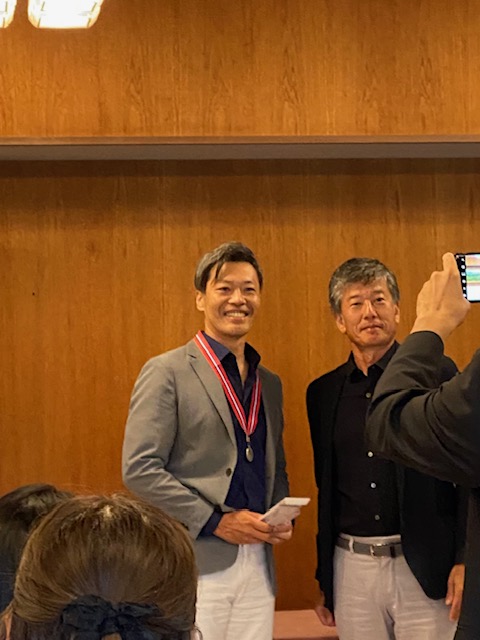

某学校法人の創立100周年記念ゴルフ大会が、千刈カンツリークラブで開催され、なんと準優勝してしまいました。歴史を感じる重厚で大きなコンペで賞をいただけたことが嬉しかったです。

これも積み重ねた結果の一つでしょうか。笑

今年も後半に差し掛かっています。

日々の積み重ねが、大きな実を結ぶと信じて、一日一日を過ごしていきたいと思います。