12月に入りました。

PDCAサイクルが早い人は年末に限らず、常に振り返りを行っているかと思いますが、なぜだか12月と聞くと習慣的に一年の振り返りモードに入ってしまいます。

今年は自分としても大きな変化の年でした。そして周りを見回してみても、不確実な世の中における「自分のあり方」を模索している人が多いことに気付きます。大きな変化の中で自分自身の最適化を求め、思い切って住む環境を変えたり、転職したり、独立する人も多いですよね。

大きな情熱を持ってなにかに取り組むのは素晴らしいと思います。じゃあ自分はなにかに情熱を持っているだろうか。こと、ビジネスや会社という枠組みに対して。

残念ながら、年々低下しているように感じます。今となっては、ほぼ0に近い。あまりに多くを見過ぎたのかもしれない。「情熱とビジネスに相関性はない」というケースを嫌というほど見てきたからかもしれない。ちなみに「情熱とビジネスに相関性はない」という真実は、学歴と仕事ができることとは比例しないことや、お金と幸せはリンクしないことなどと同様、大人になって気付いたことの一つです。

ビジネスのアイデアを考える時、こうすればうまくいく、これは絶対売れる、これは多くの課題を解決する、と色々と思い浮かぶし、絶対こうあるべきだと強い確信も抱きます。でも、それはあくまでそのアイデアを求めている人がいるかどうか(=市場)でビジネスとして成功するかどうかが決まります。

自分がやりたいことと、それを飯の種にできるかどうかは別、ということです。

良くデータとして引き合いに出される「起業してからの生存率」ですが、創業から1年後は40%、5年後は15.0%、10年後は6.3%。 20年後はなんと0.3%の会社しか生き残っていません(←まあこの数字もほんまかいな?と思いますけどね、周りで起業した人みんな5年10年やってますからね)。

スタートアップの場合ですが、失敗して撤退する理由の第一位は「市場が存在しなかった」というものです。次に資金枯渇、人材不足、競合に負けた、などと続きますが、僕の肌感覚としても「市場がない(あるいは小さすぎる)」というのがほとんどだと思います。これはスタートアップだけでなく、企業の新規事業も同じです。

逆に今市場がなくても今後拡大しそうだ、という分野には資金が集中します。例えば、ロボットや自動運転、今流行りのメタバースなどですね。でも、ヒット製品を生み出さなければいずれ撤退の第二位である「資金枯渇」に繋がって行きます。

いずれにしても、情熱や想いだけではなんともならないということが良く分かります。市場の有無とマーケティングがとても大切です。そこを見ずに情熱と想いだけで「これやりたい」という人が多いので、ちょっと困ってしまっています。確かに成功者の本なんかには「情熱と想いが一番大切」とどこにでも書いてますけど、それは成功したから言えることですね。「諦めるまでやめない」というのも同じです。最終的に成功したから結果として報われたということです。

一方、そういう人のことをうらまやましく思うこともあります。自分が「情熱」に対して食傷気味とはいえ、やはり情熱がないと成し遂げられないこともたくさんある。今年の振り返りとして冷静沈着になり、「拡げるよりも畳む」方にシフトしつつあるとはいえ、種はいくつかある。来年は小さくても「これ」というものに出会いたいと思っています。

「精神論」カテゴリーアーカイブ

お願いです、できれば中身だけください

ゴルフってまだまだ昭和レトロな文化が色濃く残っているスポーツだと思います。どんなスポーツでも気軽にできるようになったのに、ゴルフ場によってはハンディキャップの申請や会員権、クラブ競技などこれから始めようという人から見たらハードルが高いことが多い。もちろんネットで簡単に予約は取れるようになり、プレーするだけなら気軽にできるのですが、正式なハンディキャップをもらおうと思うと、どこかのクラブに所属しなけれがなりません。

元々は社交クラブのようなところからスタートしているからだと思いますが、未だにメンバーは男性限定のところもありますもんね。

先日、ゴルフ仲間からの紹介で、あるゴルフクラブの会員になりました。それ以外に、元々メンバーになっているクラブは別にあり、そこをホームコースとしてハンディの申請をしているのですが、まあホームコース以外にもうひとつくらいメンバーになっているクラブがあっても良いかな、くらいの気持ちです。仲間の方もたくさんいらっしゃいますし。

通常、あるクラブのメンバーになったら、キャディバッグに付けるためのネームプレートが送られてくるのですが、これがまた立派な化粧箱に入ってくるのです。もちろん、由緒あるクラブの場合はそれなりのステイタスというか、そこまでひっくるめての体験の提供なのだと思います。高級なクレジットカードが宝石箱のような箱にワインと一緒に入って送られてくるのと同じようなイメージでしょうか(今はそんなんないんでしょうかね)。

僕がメンバーになったクラブは比較的カジュアル志向だとは思うのですが、それでもこんな感じ。

でも、僕のような「ミニマリスト」からすると、できれば中身だけ欲しいのです。だってこの化粧箱、取っておいても使わないでしょ。もうね、僕の場合は中身だけ出してすぐに廃棄してしまうのでエコじゃないというか、もったいないのです。

今後は、こういうところも含めて、「箱付きで欲しい人」と「中身だけ欲しい人」で選択ができるようにすれば良いですね。ショップなんかでも簡易包装を選択できる場合もあるし、賛否両論ありますがエコバックなどは大賛成です。なぜなら、自宅に山のように紙袋とかビニール袋が溜まっちゃうから。結局、大掃除の時に全部処分しちゃいますからねえ。

何がエコでそうじゃないか、効果はあるかないかの議論はさておき、自分の場合はできるだけ物を持ちたくなくて常に身軽でいたいので、今後は自分から「もし可能であれば中身だけください」と働きかけて見ようと思います。そういう場面がどれほどあるか分かりませんが・・・

ただ、問題はAmazonなどの通販なんですよね。どんな小さなものでも絶対ダンボールに入って届きますもんね。

(そんなに)がんばらない生き方

前回の投稿から一週間空いてしまいました。

相変わらず体調の方は低空飛行が続いていましたが、おかげさまで仕事の方は忙しく、出張の予定なども次々と入ってきてアレンジや調整に追われています。

嬉しいことに今朝、いつものように体温を測ると平熱になっていました。おお!二週間ぶりの平熱!底は脱したか!経験された方は良くご存知と思いますが、毎日37度〜38度あるのって本当にしんどいんです。ボディブローのように体力と気力を奪って行きます。薬でしか下がらない熱、先が見えないトンネル。

こういうことが定期的に起こるのですが、今回も日々、自分の身体と向き合う中で、いろんなことを考えました。

僕の場合は持病が顕在化しているので、もう、ある限界値以上のがんばりをすることができません。要するに無茶できない。なんとかこの状態を維持し、動ける時を見計らって、動く。そんな感じでだましだましの生活を送っています。

一度身体を壊してしまうと、元には戻らないものです。ではどうするか。僕が多くの意識高めの若い人たちに言いたいことは「細く長く働くのも大事だよ」ということです。

特に、ストレス耐性が強くない、あるいは体力がそんなにないと思う方は、仕事に関して「細く長く」続けていくことをおすすめしたいのです。そんなにがんばらなくて良い。このブログで10年前に投稿している記事の内容は「倒れるまで戦え動け働け」的内容だったのが、随分考えも変わりました。エリートビジネスマンを標榜し、とにかくバリバリ働いて遊んでむちゃくちゃ動くというのを良しとしていたのが恥ずかしいです。

自分がそうだったのですが、今思えばとにかく無茶な働き方をしてきました。意識も高かったので、いろんなことに挑戦し、学び、寝る間を惜しんで人に会い、呼ばれたら断らず、ホテルや空港に住んでいるんじゃないかというくらい国内外を飛び回っていました。多い年では、一年のフライト距離が地球二周以上になったこともあります。休みの日は家族サービス、マラソンにゴルフ、研修会、セミナー。当然、その分の責任もありますので、常にヒリヒリした環境の中で仕事をし、相当なストレスを感じていたと思います。実際、眠れない夜を何度も過ごして来ました。

もちろん、そのおかげでたくさんの人に出会えたし、仕事の幅も広がったし、様々な経験もさせていただきました。でも結果的に、30代半ばから40歳にかけて次々に病気が出てきて、そこから薬漬けで長いこと苦しむことになります。子供もまだ中高生だし、40代半ばで今流行りのリタイア(FIRE)することもできませんので、これからはだましだましの生活を送らなければなりません。これもなかなか受け入れがたい事実なんです。だって、自分はまだまだ出来る、動ける、走れる、登れる、飛び回れるって思っているでしょう。そうしたいし。仕事外のオンラインミーティングや勉強会も夜がほとんどですが、夜に発熱するから参加もできないもどかしさ、です。こういう「したくてもできないこと」が指折り増えて行くのですから、たまりません。

とにかく、身体は壊すと元には戻りません。

ですので、今がんばっている皆さん、忙しいのも、がんばるのも素晴らしいことですけれど、身体は壊さないように。たまにストレスなんて1mmも感じず、血液の代わりにリポビタンDが流れてるんちゃうかというほど元気な人もいますけど、ほとんどの人はそうではありませんので、ほどほどに、まあまあで。

70歳、80歳まで働けるように、「あまりがんばらない生き方」で、長く楽しくやるのも一つかと思います。

出来ないことを嘆くのではなく、出来ることを喜ぶという修行

上皇后の美智子様は、昔のようにピアノが弾けなくなったことについて、

「今までできていたことは『授かって』いたもの、それができなくなったことは『お返し』したもの」

とおっしゃったそうで、これは本当に素晴らしい言葉だと思うのですが、まだ「自分は出来る」と思っていると、なかなかそうは思えないものです。

なんでこんなに身体が言うことを聞いてくれないのだろう、あれだけ出来ていたのに、どうして出来なくなったのだろう。どうしてもそう思っちゃうんですよね。

自分ごとですが、先週から高熱が一週間続いていて、ああ、またかという感じ。今のところ下がる気配はありません。昨年は4月に一ヶ月発熱が続きました。こうなると長引くのは分かっています。仕事に支障はありませんが、薬漬けになるし、走ると熱がぐんと上がるので、この最高の季節に走ることもできません。

一年のうち、半分は体調不良なので、もういい加減受け入れようよ、これが普通だよ、良い意味で諦めようよと自分に言い聞かせようとするのですが、まだまだ美智子様の境地には達することができず。焦るし、落ち込むし、しんど過ぎて辛いし、修行が足らんなあ。

こういう時は、今出来ることを書き留めるようにしています。

どんな小さなことでも、当たり前のことでも出来ることを書き出す。

意外とたくさんあるものです。

今できることに目を留めて、それを喜ぼう。

信念があれば越えて行ける。

それがたとえ高過ぎる山だと感じても。

信念を信じて、越えて行く。信念があれば、越えて行ける。

今日はそんなことを考えさせられた一日でした。

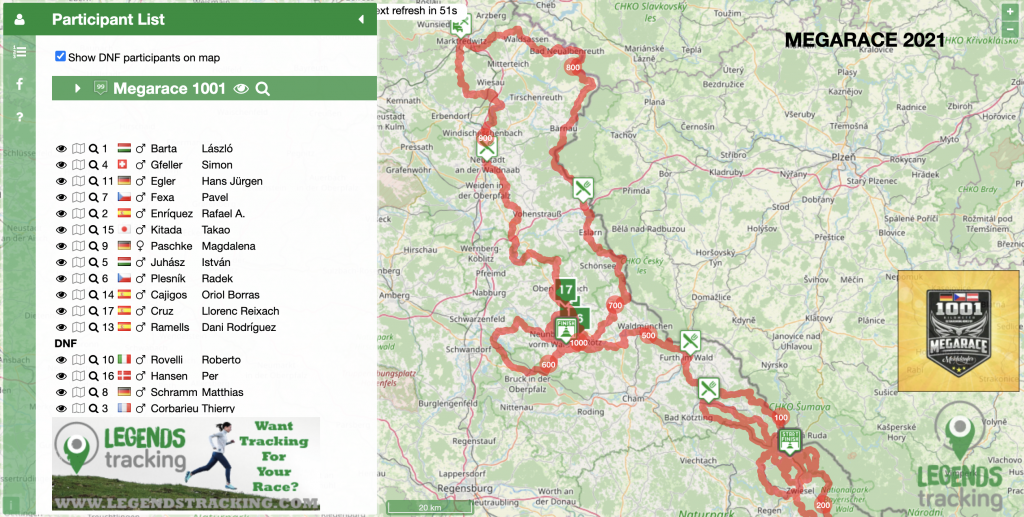

まずは、ドイツの最長トレイルレース「megarace 2021」に出場され、10日以上かけて今日の夕方にゴールされたアドベンチャーランナー北田雄夫さん。なんと総距離1001km (実際は1003kmとも1004kmとも・・・) のトレイルを無事完走されました。本当におめでとうございます。

毎日、GPSと連動したマップで位置を確認していましたが、とてつもなく長い距離を少しづつ、少しづつ、しかし着実に進んで行かれる姿を見、さらに今日の感動のゴールを映像で目の当たりにして、人間の持つ強さを垣間見た気がします。

さて自分はどうか。自分ならどうするか。

人は誰でも目の前に大きな山が立ちはだかった時に悩み、尻込みするものです。

真剣に生きていれば、越えれそうにない壁に直面することもあるし、登り始めるとあまりのしんどさに途中で止めようかと思うこともある。見えない明日に不安になって寝れないこともある。それでも前に進まなければならない時がある。

気が狂いそうなくらい悩みつつも、なんとか自分を信じ、自分の信念を信じて進む。たとえ人にどう思われようが、反発を受けようが、身体がどれだけ痛かろうが、信念を持って突き進む。

自分もこれからが人生の勝負どころ。

自分はどこまで出来るだろう。

さて、やってやろうじゃないか。

焦らなくて良いです、みんなだいたい同じようなものですから

ずっと順調そうに見えていても、好不調の波はあるもの。

不調の時はそのまま不調でいいよね、と、年々考えるようになって来ました。若い頃は気合と根性でなんとかなっていたものが、もがいてもどうにもならない時がある、という事実を知ってしまったからかもしれません。自分は自分、人は人、という違いをちゃんと受け入れることもできるようになった。だから羨ましいと思うことも、逆に自分を卑下することもなくなった。

これって撤退戦に見えて、実は進歩しているのかもしれないのです。

世の中の多くの人は、メディアやSNSで流れてくる情報をみて、それがすべてだと思いがち。世の中にはすごい人がたくさんいるなあ、って思っているでしょう。みんなすごいよなって。でも、SNSを始め、表向きに語られること成功話のほとんどは「盛られて」いますから。肩書なんて自分でいくらでも自由に作れるので、能力の証明にはならないし、SNS上で目立っているからといって成果を上げていることにもならない。

先日、誰もしないお金の話(2021/08/26)という記事を投稿しましたが、実際に儲かっているの?成果出ているの?という点に疑問を感じることが多いのです。組織論や人材育成、成功哲学を声高に語る人に限って、一人会社の一人社長だったりすることが本当に多いし(それが悪いとは言いません)、別に大きいことが偉いというつもりは全くありませんが、実はそんな「すごい人」っていないんです。

ですから、大丈夫。だいたいみんな同じようなものだから。

ただ、少しだけ言い方を変えると、「すごい人はいない」のではなく「すごい人は表に出てこないこと」が多いのは事実。

僕がいつもゴルフ場で学んでいることの一つに、本物の資産家、成功者は表に出ないという点があります。自分では絶対に言わないから分からないのです。でも、とんでもない人がゴロゴロいる。マジで。それは資産的にも能力的にも実績的にも、です。

少し話がそれてしまいましたが、だからこそ、人のことは気にしない。みんなだいたい同じようなもの。好不調があって当然じゃないですか。良い時はがんばり、悪い時は流れに身を任せて浮上のタイミングを待つ。

その代わり、自分が「どこを見ているか」は常に意識する。自分が思う正しいと思う形はなんなのか、どうあればよいのか、向かう先はどこなのか、そのためにどうすればよいのか。この精度を上げるために質の高いインプットを続け、磨いていく。なんとかそこからフォーカスをぶらさなければ、きっと自分の理想の形に少しづつでも近づけると思うんです。

だから焦らなくても大丈夫。

一歩一歩ゆっくりでも進んでいれば、ゴールに近づいていきますから。

こんな風に自分に言い聞かせています。

目の前で起こる小さな幸せをすべてパワーに変えていきたい

長い人生、いろんなことがあるよね、明けない夜はないよね、と自分に言い聞かせながらの今週です。

というのも、なぜだか今週に入って持病のリウマチとメニエールが猛威を振るい出して体調がすこぶる悪く、思うように身体が動かないし、動けない。めまいで汗びっしょり。全身寒気がして発熱(コロナじゃないですよ)。関節は痛み。仕事に穴を開ける訳にはいかないので石にかじりつくようにPCに張り付いて仕事はこなすのだけど、まあ、しんどいものです、本当に。

こんな身体と何年も付き合っているので、健康のありがたみは人の何倍も分かっているつもり。改めて、みなさん健康は本当に宝です。健康な方、どうぞそのまま健康でいてください。

そんな日々の中では、目の前で起こる小さな幸せをすべて自分のパワーに変えるように意識しています。例えば、在宅ワークの期間、少しでも元気な時は庭に出て水やりをするのですが、猛暑の中でもがんばって力強く咲く花からパワーももらっています。

みんな、たくましいな!

先週末のゴルフでは、同伴の外国人エグゼクティブM氏が、人生2回目というホールインワンを達成!Congrats!自分のことのように嬉しい!

人の偉業を自分のパワーに。笑

低気圧病クラスタの皆さんも、昨日、今日しんどいでしょう。

あともう少しの辛抱ですね!

こうして、なんとか一日一日こなしていけば、そのうちスッと浮上する。

その浮上の瞬間をイメージしながら、毎日がんばりましょう。

見ている人はちゃんと見ている

不思議なこともあるもので。

2013年10月に投稿した記事「人口減少に対応して、開発した宅地を「自然」に戻していくという試みは生まれてこないのだろうか」が今年に入ってアクセスが伸びていまして。コメントもちょこちょこといただくようになりました。

先の記事で言及しているのは、いわゆる「シュリンキング・シティ」についてです。縮小する都市はどうあるべきかという視点から、山を切り開いて作ったニュータウンのような居住地が人口減少により過疎化、荒廃していくのであれば、自然に荒廃させるか、逆開発により山林に戻して行くのもありではないかという話を独り言のように書いています。住みたい人は住んでもいいが、それは公共インフラと切り離して考えるとか。

このような逆開発と経済成長をどうリンクさせるか「シュリンキング・エコノミー」のような経済モデルが存在するのか、それに対してどのような研究がなされているのかまで、ちゃんと調べるに至っていませんが(少なくとも論文はあまり見当たりません)、特に日本のように2008年以降人口が減少し続けている国は他国から土地を守るためにも何かしら手を打つ必要があるのではという問題提起をしています。もちろん地球全体で見ると人口の爆発的増加が今後も見込まれていくのは事実ですが、それは島国日本の問題とは切り離しています。

ブログを17年も続けていると、このような、誰に話すでもなく独り言のように書いている持論や持病などの話題について、一定数の方が反応してくださるのは嬉しいですね。

同じように考えている方、あるいは同じ病で悩んでいる方からコンタクトをいただくことで、共感していただいていることを実感するし、仲間がいるんだという安心感にも繋がります。

当たり前のことをこつこつと積み重ねる力

努力とは何かと考える時、それは当たり前のことを継続する力なのではないかなと思うのです。

オリンピック選手たちの活躍を見ていると、日々決めたことをこつこつとやり続け、積み上げ続けることの偉大さを感じます。結局、最短距離ってないんだろうな。日々、継続。時にロボットのように、感情を脇に置いて黙々と行う。先に「当たり前のこと」と書いたけど、それは基本的なこととも言い換えることができるかもしれないし、基礎的なことと言うこともできるかもしれない。

何かを成し遂げようとすると、それには時間が掛かるし、飽きることもあるだろうし、スランプだってもちろんあるだろうけど、続けることをやめないことこそ、力。

昨日、和歌山の深い森の中で杉の大木を見上げながら、この森を大切に守り続けてきた人たちのたゆまぬ努力と、積み上げた歴史の長さを見た時にも、同じことを感じました。今があるのは、先人たちの日々の小さな努力の積み重ね。その歴史が1000年以上。

自分に置き換えた時に何を思うか。

今、体調面でスランプな時期が続いていて、思うように動けない身体に苛立ちを感じるし、焦るし、落ち込むのだけど、継続することだけを考えよう。大きなことはできない。ジャンプをして高いところにある物なんて掴むことはできない。でもそれでいい。

長い持病生活の中で得たことは、調子の悪い時こそ感情を殺してロボットのように振る舞い、調子の良い時は工夫をすること。調子の良い時は、ちゃんと調子に乗って良いこと。

元気に動ける時間が少ないからこそ、動ける時間を最大化する。

明日からもコツコツと。

パワーチャージに森の中へ

パワーチャージに大好きな森の中へ。

大きな杉の大木を見上げているだけで心が落ち着きます。

小さな種が、数百年という年月を掛けて成長する。

悠久の時の流れに軽く目眩を感じつつ、命の強さを感じます。

誰もいない森の中で目を閉じると、風の音と、川の音と、鳥のさえずり以外は何も聞こえません。人工的な物は一切なし。

自然の音、それだけ。

疲れたな〜

そう思った時にパワーチャージとデトックスに来るお気に入りの場所です。