「旬のしごと」ってありますよね。

日本は四季があるので、春夏秋冬それぞれの産物があり、それらを楽しむために時期特有のしごとがあります。自分もささやかながら、日々暮らしの中で旬のしごとを楽しんでいます。

まずは、梅しごと。

5月の終わりに庭の梅の木から収穫した梅を漬けています。

瓶はいくらあっても足りないし、場所を取るので、IKEAのフリーザーバックが便利。梅酢が出てきてすでに美味しそう。部屋中に梅の香りが漂っています。梅雨が開けたら干そうと思っています。

次はバラしごと。

食べるものではありませんが、5月まで花を楽しませてくれたモッコウバラの花後の剪定をようやく行いました。仕事が忙しくてなかなか手をつけれていなかったのですが、モッコウバラは、一度花をつけた枝は二度と花を咲かせないので、こうして、大胆に枝をカットしていかなくてはなりません。

生命力が強いバラなので、新しくシュート(新枝)がぴょんぴょん伸びてきて、また新芽をつけてくれます。Youtubeでプロの剪定の仕方を参考にしながら、伸びてきたシュートは紐などで誘導します。

すっきりしました!

来年もたくさん花をつけてくれることに期待です。

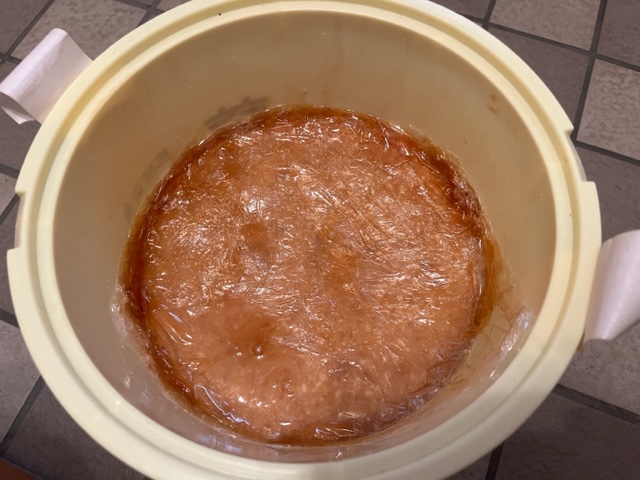

最後は味噌。

2月に参加した「健康きれい会」で仕込んだ味噌が良い感じに熟成されてきました。開けてみるとカビも生えておらず、美味しそうな味噌だまりが出来ていつでも食べれそうです。

同じ会に参加していた皆さんの中には、もう食べてますという方々も多く、もうしばらく寝かせようかなと思っていたのですが、今ストックしている味噌がなくなったら、これをいただこうと思っています。

梅干しも味噌も、スーパーに行けばいつでも買えますが、こうして手間暇かけて自分で仕込むものって絶対に美味しいですよね。季節ごとの旬のしごとも楽しいですし。

そういえば京都・大原の古民家に住み、四季折々の里山暮らしの素晴らしさを伝えておられたベニシア・スタンリー・スミスさんが亡くなられたということを昨夜ニュースで知りました。ベニシアさんの生活に密着したNHK の「猫のしっぽ、カエルの手」は大好きで良く見ていただけにとても残念です。

自然と調和した生活をすることで、多くのストレスから回避できると思うし、心身ともに健康でいれるのではないのかなと思って、今日からまた、ささやかながら旬のしごとに精を出したいと思います。