毎日暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

最近、珍しく会食が続いています。夏ということもあり、涼しくなった夕刻から集まって、冷たいビールやスパークリングを飲むというのは、最高の気分転換になりますよね。時間と場所にとらわれないので、MTGやアポがなければ、夕方早い時間からの飲みなどのお誘いも、基本的にはすべてお受けしています。笑

さて、コンサルタントという仕事柄、たくさんの企業やプロジェクトに参画させていただいていますが、分野も仕事の内容も多岐に渡るので、脳の切り替えが大変です。特に一時間おきにオンラインMTGが入る時など、それぞれのMTGの内容が全く違うので、地に足がつかず、空中に浮いて漂っているような感覚になります。もちろん、それでは仕事になりませんので、集中できる時間がある時に、各案件に対して集中的に思考を投下し、深く分析するようにしています。CPUの性能(処理能力)はもちろんのこと、メモリも増強しておかなければなりません。情報をしっかりインデックスし、いつでもどこでも必要な情報を引っ張り出してこなくてはなりませんから。こういうことを繰り返していれば、マルチタスクをこなす能力が格段に向上するような気がしています。

さて、このご時世ですから、顧問先企業の多くも常に人材不足です。特にエンジニア。自分も雇用側として最近では色んなツールを使って求職者の方々と接点を持つようにしていますが、副業OKの企業の社員さんが副業を探されているケースが多いように感じます。

そして、その副業を探している方(便宜上、副業人材とでもいいましょうか)は総じて優秀な方が多いですね。何かしらの専門性、例えば、マーケティング、ブランディング、MA、エンジニアリング、プログラミング、クリエイティブなどの専門性を持っている方はもちろんのこと、日頃から自分のキャリアを自分ごととして考えている方が多いので、自分の考えを自分の言葉で明確に話すことができる。また、学びたいという意欲もあるので、聞く姿勢も素晴らしい方が多いのに驚きます。専門性もあってコミュニケーション能力も高いなんて、企業側からしたら最高の人材です。

こういう人を副業人材として月に10万とか15万で一ヶ月に2,3日でも雇用し、そのスキルを調達して自社の戦力として雇用できるのであれば、企業としてこんなに良いことありません。一方、このような専門人材が転職したり、独立したりするのを防ぐためには、企業として「副業OK」を導入する必要が益々出てくるのではないかと思うのです。

個人的に「副業バンザイ!」でも「副業禁止を否定」しているわけではなく、もし副業を禁止にするのであれば、働き手が満足する報酬をしっかり出すよう企業側は努力しなければならないということです。三種の神器(新卒一括採用、終身雇用、年功序列)で行くなら、それを徹底すべきです。中途半端に削ろうとするから良くない。また、明確な理由のない「禁止」や、今は我慢してね、ちゃんと将来報いるから、という根拠のないニンジンをぶら下げても、今の働き手は賢いですからちゃんち見抜きます。会社の業績や将来性は、従業員が一番知っています。優秀な働き手を集めようと思うと、雇用側も働き手の気持ちになることが大切です。もちろん、働かない人をちゃんと解雇できる法的整備も必要ですけれど。

一方、インフレ+円安で給料が安い、上がらないというニュースも毎日のように流れてきます。基本的に、中小零細は一部の業績の良い企業を除き給料は上がらないと思った方がいいです。多少上がったとしても社会保険や税金も比例して上がっていくので、相殺されてしまいます。退職金が出ない会社も中小零細に非常に多いです。その環境が当たり前、仕方ないと諦めてしまうと、将来大変なことになります。文句を言っても誰も助けてくれません。であれば正社員として就業している間に、会社に依存しないキャリアを身につけるべきです。今、副業人材が欲しい会社はたくさんあります。稼ごうと思えば稼げるはず。

色んな方と接していて思うのは、稼ごうと思う人はいくらでも稼げる方法がある、ということです。決して煽っているわけではありませんが、やるかやらないか、ですね。

「仕事」カテゴリーアーカイブ

グリーン・エクササイズとパフォーマンス向上の関係性について

自分と向き合い、心を平静に保つため、朝のグリーン・エクササイズを日課にしています。グリーン・エクササイズとは自然の中で体を動かすことを指すそうですが、僕の場合は毎朝、近所の植物園から繋がるトレイルを5km〜10kmほど歩いています。

その中で心掛けていることは二つ。

一つ目は、すれ違う人とは必ず挨拶をすること。

朝って良いですよね、こちらから「おはようございます!」と声を掛けると、必ず「おはようございます」と返していただけます。朝から声を出して挨拶するのって気持ちの良いものです。

二つ目は、森の中を歩き、深呼吸をすること。

特に池や川の前で、吐く方を意識しながら深呼吸をすると、気持ちが落ち着き、悩みやストレスがすべて吐き出され、浄化されていくように感じます。人は水場にいくことで癒やされるという研究結果が出ているそうですが、作家の村上春樹さんも、著書「ラオスにいったい何があるというのですか」の中でこう書いています。(ちなみに僕はこの一文が大好きです)

「僕は思うのだけれど、たくさんの水を日常的に目にするというのは、人間にとってあるいは大事な意味を持つ行為なのではないだろうか。まあ「人間にとって」というのはいささかオーヴァーかもしれないが、でも少なくとも僕にとってはかなり大事なことであるような気がする。僕はしばらくのあいだ水を見ないでいると、自分が何かをちょっとずつ失い続けているような気持ちになってくる。」

山の手に引っ越してから、以前のように川や海沿いをジョギングする機会は減りましたが、森の中で鳥のさえずりを聞きながらマインドフルネスのようなことをすることは、自分自身をまた違う次元にアップデートさせていくために必要だと考えています。会社勤めをしていた時と違い、時間を自由に使うことができるようになったので、朝の時間をたっぷり、ゆっくり、グリーン・エクササイズに充てることができています。

人は周りの環境(職場や、付き合う人など)の影響を大きく受けやすい生き物ですので、環境はその人を成長させる、あるいは退化させる重要なファクターにはなり得ますが、それよりも自分自身と向き合い、物の見方を良い方向に調整し続けること、考え方をポジティブな方向に向けることで、明らかにその人のパフォーマンスは変わります。そのためには、しっかり自然の中で時間を取り、自分と向き合うことが大切です。

その結果、最近、自分でも「強くなったなあ」と思うことが多くなりました。少々のことでは動じない。気持ちに余裕が出てきて、いつもニコニコできるようになりました。ビジネススキルに関しては、以前よりも鋭い判断ができるようになり、概念の構造化スピードも速くなったように思います。

そうなると不思議なもので、仕事もプライベートもますます順調になり、仕事の依頼や面談の依頼、食事のお誘い、ゴルフのお誘い(笑)が、新しい関係の方々から毎日のように来るようになりました。笑う門には福来る、ということでしょうかね。

何事も自分次第でどうにでもなる。

グリーン・エクササイズはそのことを教えてくれています。

若者世代から学ぶことは多い

今週は東京出張ウィークでした。

コロナ以降、オンラインミーティングが日常の中ですっかり主役になったため、出張中であったとしても、ホテルの部屋であれ、移動中であれ、合間合間に自然とオンラインミーティングを行っています。

最近、はじめましての方からミーティングオファーをいただくことが多く、この出張期間中にも24歳でPR会社を起業した若者からミーティングの申し出がありました。僕は時間が許すなら、できるだけ依頼はお受けするようにしているのですが、その理由としては、様々な企業さんとお仕事をしているとはいえ、一人会社ですのでやはり情報や考え方が偏ってしまうことも多く、バランスを保つためにも色んなジャンルの話が聞きたいという思いがあるからです。

さて期待通り、彼らのPR手法というのはTik Tokの活用や、プライベート・ビジコン・イベントの主催など、自分たちのレガシーな業界ではまず考えられないようなものばかり。でも今の時代はこれが当たり前なんですよね。他にも色々とありましたが、昭和(平成?)の頭でいくら頭を捻っても出てこないようなアプローチの仕方と、その効果に、とても刺激を受けました。

自分が社会に出てからもう二十数年が経過しています。新卒22歳と定年65歳のちょうど中間くらい(やや定年寄りですが・・・)の年齢に位置づけている自分として、昭和の高度経済成長期やバブルを駆け抜けてきた世代の話も分かるし、デジタルネイティブ世代の話も分かる、いい意味で良いとこ取り世代だとは思ってはいるものの、どこかで拘りが強くなって来ている自分もいるし、良い意味でも悪い意味でも、今の時代に絶望と諦めを深く感じているところもあるので、年齢関係なく、様々なジャンルの人の話を聞いて学ぶということの重要性を今さらながら実感しています。気づきもたくさんありますしね。

「我以外皆我師」という言葉にあるとおり、自分以外はみんな先生。

そう考えると本当に新鮮だし、その中でも特に、若者から学ぶことはとても多いですよね。

神戸昼の顔、大阪夜の顔を人と鳥の目線から

神戸でのランチミーティングと打ち合わせが日にちを置いて二度続いたことで、大好きな神戸に行く理由があったことは最近の嬉しい出来事の一つでした。

神戸が好きな理由の先頭に来るのが「街の適切な大きさ」です。東京や大阪に比べて人が少なく、レトロな建物とハイテクビルが混在しつつも整然と、海山に挟まれた狭いエリアに並んでいます。昨今の神戸市の人口減少が問題視されていますが、僕個人としては「これでいいんじゃないかな」と思うのです。企業も学校も元気だし、良い店もたくさんあります。

名店というと、先日、ランチにお連れいただいたのは老舗の「グリル十字屋」さんでした。ヨーロッパのような半地下の作りで、上部にある窓から光が入り、それはそれは美しいお店でした。

神戸といえば、六甲山からの夜景が有名ですが、三宮駅の高層ビル、アンカー神戸からの景色もなかなかです。この日は天気も良かったですから。

一方、こちらは新大阪APAホテル最上階のレストランから淀川の向こうに広がる大阪市内を望む景色です。こちらは神戸よりもビルの数が多く、規模も面積も広いですね。

起業祝いで連れて行っていただきましたが、徐々に日が暮れていき、暗くなった時の夜景の美しいこと!

冒頭で「適切な街の大きさ」と書きましたが、それは、人との適正な距離ということもできるかもしれません。

先日、養老孟司先生が坂口恭平さんの「苦しい時は電話して」からの引用で、「2万人くらいの死にたい人の話を聞いてきた坂口さんは、人の苦労というのはすべて他人との関わり合いのなかにあるとしている」と書いておられました。

これはまさに真実だと思っていて、人が多すぎて密になり、関わり合いが深くなることで良いこともあれば、ストレスにもなりうる。職場や学校はもちろんのこと、そういう物理的な場以外にも、SNSの発達によりとかく他の人の主張や生活などの情報が目に入ってきます。そして、知らず知らずの内に人と自分を比べてしまうこともある。ビジネスで成功するためには、とか、社会人としてこうあるべきという主張も当然ある。

それらを日々目にし、耳にすることでストレスが生まれるというのはあると思います。人には得手不得手があるし、何を持って成功か、幸せかの尺度は人によって全然違うのに、そもそも当てはまらないテンプレートに無理やり押し付けられる気がする人もいるかもしれない。がんばってる人はがんばっていていいし、がんばっていない人もそれでいいのではないか。

人は社会的な生き物ですから、社会から孤立して生きることはできません。でも、多すぎるのも良くない。適度に分散し、分散したコミュニティで自立する。広く高い視座で見る人はそれでいいけれど、適度に狭い視点で世界を狭くする方が幸せなケースもある。自分に何が合っているかで住む場所や身を置くコミュニティを選択するのが良いですね。

日本にはまだまだ素晴らしい会社がたくさんある

少しブログの更新が空いてしまいました。

ゴールデンウィークと聞くともう遠の昔のように感じますが、連休明けは、ゴルフ、東京出張、皇居ラン、六甲山トレラン、自宅オフィス作り、パーティー、飲み会、とあっという間に一週間以上が過ぎてしまいました。知力と体力と胃袋と肝臓を全力で使ってしまったということもあり、少々体力の回復に時間が掛かってしまいました。

以前までは一日24時間の中で「出来ること」がたくさんあって予定を詰め込むことを良しとしていたのですが、時間と場所の拘束から解放された今の生活では、一日の時間を自分のペースで刻むということを実験的に行っており、体調が優れない時は寝る、元気な時は動く、といった、非常に分かりやすい生活をしています。

それが良いか悪いかは別にして、得たものとしては、体調の変化に敏感になったこと、静かな環境にいるので感覚が研ぎ澄まされること(ほぼ森の中のような環境で仕事しています)、その一方で物の見方が自分よりに偏ってしまうようなこともあり、こりゃいかんと元に戻す作業をしたり、まあ、色々と試行錯誤です。

それにしても、日本にはまだまだ優秀な会社がたくさんあるものです。

日々、技術系の色々な会社をご紹介いただいてお会いしているのですが、上場企業からベンチャーまで、素晴らしいな〜と思う会社ばかりでアドバイザーとして紹介していただいている自分が学ばされることばかりです。

「素晴らしい会社」ってどんな会社なんでしょうね。僕が思うに、分かりやすくまとめるとこんな感じかなと思います。

・保有している要素技術やサービスが他社と明確に差別化できている

・経営理念と目標が明確で、社員全員およびステークホルダー全体に浸透している

・経営者、社員、株主の距離が近く、皆で一つの方向を見ている

まず、上記の一番目の要素(=エンジン)があって、その上でコンセプト(=ハンドル)とコミュニケーション(=タイヤ)があるようなイメージでしょうか。もちろんガソリン(=燃料)は資金ですよね。これらが揃って初めて会社は成長するのだと思います。

このような会社は多少荒削りであったとしても、とりあえずは走ります。人事や評価、経営管理部門等の荒削りな部分(=内装等)は、走りながら調整して行けば良い。最終的に乗り心地の良いクルマにしていけば良いのです。

頭を使うシーンが多い今日この頃ですが、少しでも自分の持っている力でポテンシャルの高い会社をもう一段上に押し上げるお手伝い、お仕事をして行きたいと思っています。

ほんと、まだまだ素晴らしい会社がたくさんあるんですよ。

【ワーケーション中に考えること】テクノロジーのイノベーションだけで経済成長はしないという事実と、その先にあるものとは

愛媛県でワーケーション。

今日は快晴。外を歩いていると汗ばむほどです。

仕事しながら旅をする、あるいは、旅をしながら仕事するというのを、今年は少しづつやって行きたいと思っています。時間が許す限りですが。自分のようにPCとネットとスマートフォンがあればどこでも仕事ができる人間は、インターネットの発達における恩恵をまさしく享受しているのですが、一方、インターネットをはじめとするテクノロジーの進歩は本当に世の中を良くしたのか、という点も考えなければなりません。

こうして地方の城下町を歩いていると、地産地消に代表されるようにそれぞれの地域の小さな経済圏でモノのやり取りを完結する方が、結果的に豊かな社会を実現できるのではないか、と考えざるを得ません。仮にスタバやアップルストアやヴィトンがなくても(この街には全部ありますが)生活するのに困らないじゃないか。

コロナにしても、ウクライナ問題にしても、米国金利引き上げによる円安加速にしても、グローバル化によって社会が複雑に絡み合っているがゆえに関係のない地域まで巻き添えを食らってしまう。こんなことってロクなことないよな、と思っていたので、余計にそう思うのかもしれません。グローバル化がもたらしたあらゆる問題を解決する方法は、地域分散型(自律分散型)経済しかないよな〜ということです。

すいません、インターネットの発達から少し横道に逸れてしまいましたね。

関連することですが、先日、山口周さんがTwitterでこのように言っておられました。

メタバースの議論の前に、そろそろ「インターネットの中間総括」を一度やってみる時期に来てると思います。世界にとって、ぶっちゃけ、正味ではプラスとマイナスのどちらが大きいのか?ノーベル経済学賞を取ったバナジーとデュフロは少なくとも経済成長には全く貢献してない、と言ってますね。

— 山口周 (@shu_yamaguchi) April 25, 2022

ここで引用されている、2019年ノーベル経済学賞受賞の経済学者のアビジット・V・バナジーとエステル・デュフロは、「絶望を希望に変える経済学」の中で、このように述べています。

フェイスブックのCEOマーク・ザッカーバーグはインターネットの接続性が計り知れないプラス効果をもたらすと信じているが、そうした信念を共有する人は大勢いるらしく、多くの報告書や論文にそれが反映されている。たとえばアフリカなど新興国に特化した戦略コンサルティング会社ダルバーグが発表した報告書には「インターネットが持つ疑う余地なく膨大な力がアフリカの経済成長と社会変革に寄与することはまちがいない」と書かれている。

絶望を希望に変える経済学

この事実はほとんど自明なので、あれこれ証拠を挙げて読者を煩わせるまでもないと考えたのだろうか、何のデータも引用されていない。これは賢い判断だったと言うべきだろう。そんなデータは存在しないからだ。先進国に関する限り、インターネットの出現によって新たな成長が始まったという証拠はいっさい存在しない。

インターネットは経済成長に寄与していない。

僕のような一般人でさえ、この言葉はとても良く理解できます。

日本の高度経済成長期には、インターネットもPCもスマホもなく、紙の書類と電卓と電話、テレックスで鉛筆なめなめ仕事をしていたにも関わらず、10%以上の経済成長をしていた時代がありました。物を作れば作るだけ売れた時代です。その後、テクノロジーが進化し、インターネットが普及して「便利な時代」になったこの30年間はどうでしょう。

経済成長率は0なのです。便利になったら生産性が上がって、仕事の速度が上がり、効率よく仕事ができるから豊かな社会になるんじゃないの?と思いますよね。でも、今起こっていることは、逆です。物が行き渡った時代には、物を作っても売れないのです。

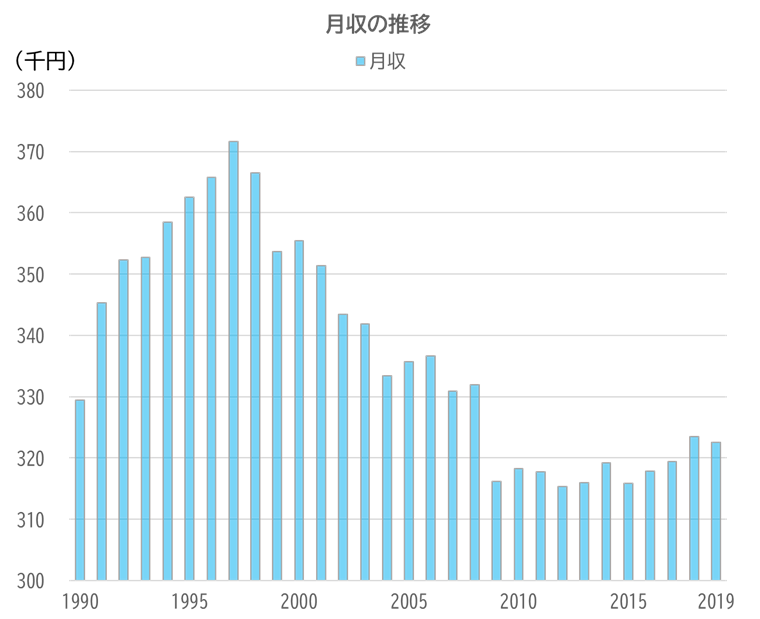

下の図は、厚生労働省調査の1990年から2019年までの月収の推移です。

月収は1997年頃から最低値の2013年頃まで約15年間で15%も減少しています。バブル後の不景気、高齢化に伴う社会保険、厚生年金の増大もあり、可処分所得は年々減っています。では、給料は減ったとして、余暇の時間は増えたか?それが、そうでもない。生じた余白は別の仕事で埋められr、人々の生活はどんどん忙しく、どんどん貧しくなっているという事実があります。

ちなみにAIの発達ついても同様で、経済学者の井上智洋先生は、このように書いておられます。

人工知能(AI)は、経済にほとんど影響を与えていない。それが証拠に、日本全体でAIが生産性を向上させているとか経済成長率を引き上げているといったデータは一切ない。

スマートXのプラットフォームを握った企業が次代の覇者となる

このような事実から、昨今叫ばれているDXなどのキーワードも、経済成長には一切貢献しないということができます。モノが行き渡った世の中に、無理やりモノを売るべく、新しい概念を提示して利益確保、雇用創出のため「なくても良いものを無理やり売る」にしか過ぎず、これから先も新しいキーワードが生まれては消え、ということを繰り返し、労働者が疲弊しながら、良くてゼロ、実質マイナス成長をしていく日本の姿を容易に想像することができます。少し乱暴な意見かもしれません。でも、大きく間違っているとも思いません。

インターネットが世界中に行き渡り、グローバル化が促進され、世界が複雑に絡み合う時代においてもたらされたものは、GAFAMを代表とする巨大企業による情報の集権と一部の巨大企業または資本家だけがひたすら儲かるという格差社会です。日本の大企業ですら、GAFAMを前にして下請けにならざるをえなくなりました。日本だけでなく、すべての国は米国や中国に利益を吸い上げられているという構造です。

では、そこから抜け出すためにはどうすれば良いか。

自律分散型の経済圏を確立し、グローバル社会とは一線を画すことは一つの解かもしれません。小さな地域(またはコミュニティ)で、物々交換をしながら、皆で仲良く暮らす。地域通貨があれば、為替の影響を受けずに済む。環境も無茶に破壊しない。安全保障の問題は残りますが、それはまた別の議論が必要でしょう。一例として、どの国もお互い一切干渉しない(全国家、総鎖国状態w)というレギュレーションを作れば安全保障の問題もクリアになるかもしれない。そのようなエコシステムが現実社会で難しければ、メタバース上の世界で新しい経済圏を作る。

先日、大学教授とデジタルアーティストの方と僕の三人で、同じような話題で二時間ほど話していました。自分の場合は数年前から「集団ではなく個としてどうあるか」を働きかたの視点から、自分の身を自分で守ることの重要性を発信してきましたが、そもそもいくら頑張っても、貨幣経済の下で生活することに変わりなく、お金を稼いでも、お金に支配される状態に変わりはないかもしれない。であれば、稼ぐのではなく、価値交換に主軸を置き、貯めるのではなく、回すという循環型モデルの方が良いかもしれない。そう思うようになってきました。

いずれにしても、場所を変えて仕事をすると、新たな気づきを得ることができますね。

今日の記事ではとりとめのない話をつらつらと書いてしまい、だから言いたいことは?と聞かれると答えに窮すのですが、今後、この自律分散というテーマをもう少し地域経済に絞って考えてみたいと思います。

独立して一ヶ月を振り返って〜ストレスフリーゆえの悩みと、これから独立を目指す人への参考情報

独立してからあっという間に一ヶ月が経過しました。

当初は、しばらくゆっくりしようかな、じっくり腰を据えてビジネスプランを練ろうかなと考えていたのですが、ありがたいことにお仕事の相談と依頼をたくさんいただき、忙しい日々を過ごさせていただいています。

独立してから手に入ったものはというと、場所からの解放(通勤しなくて良い)、時間(ミーティング以外は自分の好きな時間に仕事ができる)、お金(前職時代と比べて1.4倍増し)、そして、ストレスからの解放です。

今後独立を目指す方の参考になるかもしれないので、お金については後ほど詳述しますが、先に記載したストレスからの解放については、実はデメリットも感じています。

ストレスフリーだけど、ストレスがないゆえの悩み。会社勤めをしている時は良くも悪くも相手と意見が合わないこともありましたし、なんでこんなことが起きるの?というような予期しないことも多発しましたし、思い通りに行かないこともありました。肩の力を抜き、頭痛を和らげるために、駅でハイボール缶を買って、電車の最後尾で飲みながら帰ってましたっけ。自分の力不足と不可抗力の両方が相まって、日々ストレスを感じていましたが、逆にいうと、緊張感を持って仕事ができていたということもあり、振り返れば問題処理能力やストレス耐性が大きく向上したと思っています。

ところが、独立すると意外なほどストレスがないのです。

元々ストレスから解放されたくて(自分の理想どおりの経営がしたい、しがらみなく色んな会社のお役に立ちたい、と思って)独立したのですが、「仮想敵」がいない状態って緊張が緩和されて平和な日々を送れる反面、刺激がない。だからこそ、日々向上心を持って何かに取り組み、自分を意識的にアップデートさせる必要がある。そうしなければ関わらせていただいている会社(顧客)のお役に立てないし、自分で自分の成長が実感できないことが逆にストレスになるのです。

贅沢な悩みかもしれません。でも、環境が自分を成長させてくれないからこそ、自分で自分に発破をかけなければならない。そういう訳で、今までに以上に積極的に業界の情報収集、技術に関する学び、リアルな場での情報交換、興味関心を持った分野の調査を進めています。週に5日働くとして、最低1日は「アップデートの時間」と「お金にはならないけど社会課題に必要なプロジェクト」に費やすことにしています。まだ実験段階ですが、恐らくこのような時間配分でやって行けそうな気がしています。

さて、仕事と収入に関して。

まだ独立一ヶ月ですので、これからスタートするプロジェクトも、水面下で交渉中の案件もありますが、今は複数企業の顧問やアドバイザー、社外取締役としてお仕事をさせていただいています。独立した一つの目的である「スキルシェアリング」を小規模ながら実現できている状態です。これからお話をお伺いする会社も三社ほどあります。自分のスキルでお役に立てることができれば、こんな嬉しいことはありません。様々な会社の事業についてお聞きできるのは学びと同時に刺激にもなります。とはいえ一人で動いている身ですので、どこかで受け入れに限界が来ると思っています。

独立してそんなにすぐ上手く行くはずはないだろう、当初は一年くらい掛けてじっくりコンサル先を探して、増やしていこう、そう思っていたのですが、ありがたいことに目の前に受け入れリミットが迫りつつあります。そして収入面に関していうと、一箇所からではなく、複数社から報酬をいただくような形になりますので、現時点で前職時代の1.4倍増し(正直ベースです)になっています。これから2倍、3倍を目指そうかというとそうでもなく、お金よりもむしろ関わらせていただいている会社とじっくり向き合い、共に成長したいので、時間確保を優先したいと考えています。その結果、2倍、あるいはそれ以上になれば嬉しいですよね。

独立した後、お金の話をされない方がほとんどですが、これから独立しようと思っている人の一番の関心事は「食えるか食えないか」でしょう。つまり、収入がどれだけ増えるか(あるいは減るか)がとても大きなテーマのはずです。僕の場合は、まだ独立したてで今後どうなるかは分かりませんが、今のところスムーズにオンボーディングできたケースかもしれません。将来的に独立を考えておられる方の参考になればと思い、以下に自分なりのアドバイスを記したいと思います。

・副業が許されている会社にお勤めの方は、是非、副業をしてください

今から時間の使い方や、本業の給料以外で稼ぐとはどういうことかを学べるからです。自分に対する市場の評価も知ることができます。できれば、時間の切り売りではなく、スキルを活かせる副業をしてください。

副業が許可されていない会社にお勤めの方は、社外人脈を作ってください。リカレント教育の場、社会人向けの講座やセミナー、良質の交流会に参加するなど、社外の人と出会える場はいくらでもあります。人脈の多さが独立後の仕事の数に比例しますし、今の勤め先の事業にも貢献できるかもしれません。

・自分のスキルの棚卸しをし、明確に説明できるようにしてください

世の中には競合がたくさんいます。なぜ自分なのか、自分と他の人との違いは何なのか。自分はどんなスキルを持ち、どのように貢献できるのか。これらを是非、分かりやすく、かつ、誰もが納得するくらい明確に説明できるようにしてください。己を知ることが第一歩だと思います。自分で分からなければ、友人たちに聞いてみるのも良いでしょう。もし自分に足りないものがあれば、会社で働いている間に身につけるべきです。

また、常日頃からSNSなどで自分の考えや仕事について情報発信するのも良いと思います。誰かがどこかで見てくれているものです。

・周りの人に親切に接し、信頼される人になってください

受けるのではなく、与える。困っている人がいれば、手を差し伸べる。自分に厳しく、人には親切にする。何か役に立てることはないか常に周りを観察し、考える習慣を付けることで、信頼される人になれると思っています。自分はまだまだ発展途上ですが、周りにいる成功している人たちを見ていると、ギブファースト、ギブ&ギブの精神で動いている人がほとんどですし、心身ともに充実した幸せな生活をしておられます。

というわけで、この一ヶ月を振り返ってみて感じたことをまとめてみました。ここまで長い文章を読んでいただき、ありがとうございます。

上記以外にファイナンスの知識も必須条件ですが、それついてはまた機会があれば書いてみたいと思います。

それでは、みなさま良い週末をお過ごしください。

課題を解決するピースとして、ぴったりとフィットする人材になるために

今朝の東京は少し薄曇り。

今までが快晴続き、日中は暑いくらいの晴天でしたので多少の崩れは仕方ありません。

先週の土曜日にブログを投稿してから日にちが経過してしまいましたが、こちらでは予定どおりに朝昼晩、様々な方とお会いして仕事をし、ミーティングをし、ランチをし、飲み会に参加し・・・と、とても忙しく動いています。

独立起業してまだ一ヶ月も経っていませんが、個人の事業開発コンサルタントとして、多くの会社からお声掛けをいただき、日々課題をお聞きしています。「まず来てくれ、話を聞いてくれ」と言われることがどれだけ嬉しいことか。個人で動いていると特に、必要とされていることのありがたさが身に染みます。

話のテーマは様々で、もちろん詳しく書くことはできませんが、業界全体が抱える課題や、行政が絡むまちづくりと言った大きな視点から、企業が抱える個別の課題(たとえば、人の採用、チームづくり、システム開発、新規事業開発)や品質管理、工程管理といった分野まで、多岐に渡ります。

いずれの場合も言えることは、中にいる時間が長いため現実的な視点でモノを考える癖がついてしまい(それはそれで悪いことではありません)、視野が狭くなり、全体を俯瞰できないこと。ブレイクスルーのポイントは、少し引いたところから全体を見ることで見つかったりするものです。一方で、客観的視点で自社のビジネスや製品を見て、是々非々でボトルネックを抽出して課題意識を持っておられる方ももちろんいらっしゃいます。

自分の仕事は、それらの多岐にわたる課題を解決するためのピースとして、必要なところにぴったりフィットし、一緒に汗を流すこと。今回も様々な業界、企業の皆さまから宿題をいただきました。中には壮大なテーマで、根が深く、自分だけではどうにもならないこともあります。仲間たちと協働しつつ、今までの知識と経験をベースに、自らも視座を上げて取り組んでいきたいと思います。

ここからは、ここ数日の出来事を一部、ご紹介したいと思います。

銀座での天香回味鍋

日曜日の夜、銀座でおすすめのお店があるということで大学関係者数名の仲間たちと集いました。きのこたっぷり、薬膳鍋です。もう見た目から身体に良さそうでしょう?

体内の毒素がデドックスされる感じ、食べながら爽快でした。もちろん、皆さんとのトークからも刺激をたくさん受けました。何歳になってもチャレンジする姿勢、自分も見習わねば・・・ご同伴の皆さま、素敵な時間をありがとうございました。

新百合ヶ丘でのランチミーティング

こちらご招待いただきましたランチミーティングでは、イタリアンのコースをご馳走になりました。技術話に花を咲かせながらのお料理、一品一品素晴らしかったです。小さなお店で、シェフとマダムがお客様と対話しながら、丁寧に、心を込めて作っておられる姿に、仕事の原点を見た気がします。仕事とは、お客様を満足させ、喜ばせること。それによって、自分も幸せになる。そういうことなんだ。

お誘いいただきました社長、大変ご馳走さまでした。

合間を見て、軽くランニングもしています。

半蔵門の定宿ですから、皇居も走りました。ウルトラマラソン前なので、軽めに調整。

池袋でグローバル人事塾も開催。

162回目の今回は【ワカモノのトリセツ ~Z世代にスイッチが入る3つの対話術~】がテーマ。自分が中年になって思うことは、ワカモノから積極的に学ぶ姿勢が益々必要だということ。固定観念に捕らわれず、柔軟な姿勢で自らも変化していく。

この気持ちが保守的にならず、新しいことにチャレンジする原動力になるのではと実感です。

ご参加者皆さまとの懇親も大変楽しいものでした。

講師の皆さま、参加者の皆さま、会場提供のリングロー株式会社の皆さま、ありがとうございました!

他にも書きたいことが山ほどありますが、追って小分けにしていきたいと思います。

それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください。

今週のアップダウンと来週の話

一週間前の土曜日、ゴルフから帰ってくると体調不良を感じました。

しばらく横になっていると全身寒気がして熱をはかると38℃。念のため、無料PCR検査を受けましたが案の定、陰性。どうやら季節の変わり目の恒例行事、発熱ウィークに入ったようです。これで3年連続。几帳面な性格なので、Googleカレンダーにその日の体調や熱を記録しているのですが、昨年や一昨年の記録を見返しているとやはりこの時期に同じように体調を崩しています。先日NHKのクロ現で天気病について特集されていましたが、やはり季節の変わり目はダメですねえ。

そういうわけで、38℃台の発熱が木曜日まで続き、その間のランチミーティングや訪問などの予定はすべてキャンセル。お約束していた方々には大変なご迷惑を掛けてしまいました。申し訳ございません・・・

ようやく昨日になって何の前触れもなくスッと熱が下がり、通常の生活に戻りました。やれやれ、一安心です。嬉しくなって軽くお花見ジョグに出掛けました。今年は桜、長持ちですね。

散った花びらが川面に浮かんでいるのも素敵です。

さて、週末ではありますが、本日から来週の木曜日にかけて少し長めの東京出張です。

久しぶりに始発の新幹線に乗りました。関係先の社員総会に出席するため、朝から重ための駅弁で気合を入れています。今回、日程も長く、予定に少し余裕を持っていますので、突然ランチのお誘いとかするかもしれませんがよろしくお願いします。笑

東京出張が終わると、今度はチャレンジ富士五湖ウルトラマラソンが待っています。事前の発熱もあり、今回も相当な準備不足ですが、さてどうなることやら。ま、楽しければそれで良しとしましょう。

それでは皆様、良い週末を!

最近の出来事:街角イタリアンとGive&Giveと夜桜

いつの間にやら4月です。

先週末は本当に寒くて、どうしようかと思ったくらいでしたが、そのおかげもあってか、桜が長持ちしているように感じます。でもやはり寒いよりは暖かい方が良いので、なんとかこのまま気温上昇のままで行ってほしいなと願っています。

相変わらず、日々色んな方とお会いしたり食事をしたりしていますが、先日は肥後橋のとあるイタリアンの名店で、独立起業祝いとして、こんなデザートプレートを用意していただきました。サプライズだったので、本当にびっくり!とても嬉しかったです。

みんな応援してるからね、という言葉ほど心強いものはありません。どんな人でもそうだと思いますが、新しい一歩を踏み出した時ほど、どこかに孤独や不安を抱えていますから。

そこをちゃんと「大丈夫だよ」とか「応援してるよ」と肯定してもらえると、本当に安心するのです。そして、こういう時に、自分は一人で生きてないな、皆さんの力で生かされてるなと感謝するのです。こういう仲間がどれほどいるか。人は財産ですよね。

「ギブアンドテイク」という言葉がありますが、僕の周りの素敵な方々は「ギブアンドギブ」の精神をお持ちの方が多く、結果、ビジネスでも成功しているという方が多いように感じます。常に与え続ける。見返りを求めない無償の愛。そしてその恩送りが結果として自分にも帰ってくるという循環。

こういうことってどんな本にも書いているし、当たり前のこととして言われますけれど、ちゃんとこの好循環を実現できている人ってどれくらいいるのだろう。与え続けるって割と勇気のいることなんですよね。結果はあとから付いてくる、という言葉も自分が経験しなければ実感が湧きません。でも少なくとも今の自分が言えることは、その言葉は真実だということ、そして毎日お仕事の相談をいただいたり、多くの人に支えていただけているという日々を過ごしながら、少し前の自分に「ほら、心配しなくて良かったやん」と実感を込めて伝えることができます。

自分はもっともっと人の役に立てるし、立ちたい。

そのためにレベルアップする。

新年度スタートと同時に、日々、そのことを考えながら生きていきたいと思っています。

ここからはプライベートな近況報告です。

■入学式

次女の高校入学式がありました。これで我が家からは中学生がいなくなり、娘二人はともに高校生になりました。中高一貫なので新鮮味はありませんでしたが、4月1日といえば前職時代は入社式だったので中学の入学式は出れなかったんですよね。部活の友達と一緒に楽しそうに写真を撮りまくっている次女を見て、とてもうれしくなりました。

■街角イタリアン

冒頭のイタリアンは、肥後橋のイル・クアドリフォーリオさんです。

すべて写真は撮れませんでしたが、スパークリングから前菜、パスタ、メインまでとても美味しくいただきました。ここはまた再訪だな。

■夜桜

芦屋から苦楽園に引っ越してきて最初の春。

今までは芦屋川の桜を見に行っていたのですが、今年は自宅から近い夙川に何度も足を運びました。関西随一の桜の名所、やはり夙川は良いですね。特にライトアップされた夜桜は最高です。屋台も出店も宴会もないので、桜が夜空に映えてとても美しかったです。