年末が近づいてきたので、今年一年を振り返ることが多くなってきました。

例年と今年の比較をしてみると、今さらですが世界も自分も本当に大きな変化が起こった年であることが分かります。例年11月から2月にかけては海外出張や移動が多い時期で、空港に住んでいるような状態。その合間に大阪マラソンを走ったり、年末年始を挟んだりしながら、また出張ラッシュが続く、というようなイメージなのですが今年はなんと穏やかなことか!

世の中が大きく変化し飛行機も飛ばなくなってしまったので、僕の肩書も「旅ランナー」から、「ランナー」になってしまいました。

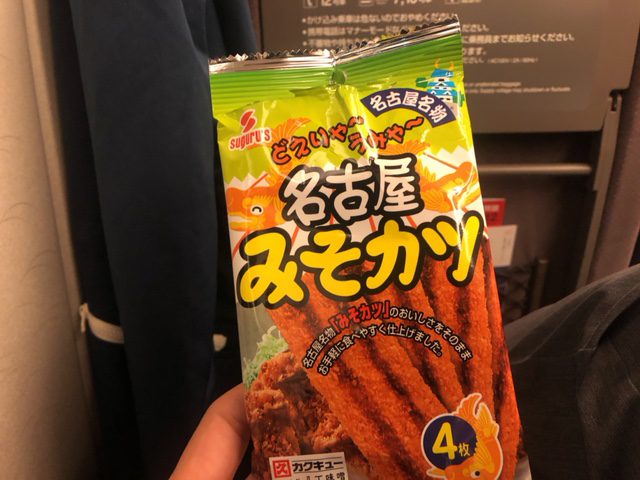

毎年、App in the Air というアプリで、その年のフライト距離を集計するのを楽しみにしているのですが、例年であれば地球2周以上100時間以上乗っていた飛行機が、今年はほぼ0に。海外出張の度に「旅ラン」を楽しんでいたのが、今年2月のサンノゼを最後にパッタリとなくなりました。これって僕の中ではとても大きな変化ですし、愛する空港のラウンジとも疎遠になってしまったことは寂しくもあります。(過去記事で、各国の空港ラウンジのことを書いています)そもそもビュッフェという形式自体、もうほとんどなくなってしまいましたもんね。

たまにノスタルジックな思いに浸るのも良いですが、このような大きな波を乗り越えていろんなことが変わって行くのでしょう。

その変化の中で良かったなと思うことは、価値観がリセットされたこと。

今まで生き辛かった人、これからの時代はきっと生きやすくなりますよ。そのことについては、別の記事で書いてみたいと思います。

それでは、今日も一日がんばりましょう!