・

遅い時間の電車の中で、ぼーっと中吊りを見ているとKIXからJALがLA直行便を出しているとのことで「北米便拡大キャンペーン」をやっていました。KIXからの北米直行便はUAのSFOしかないと思っていたらLAX直行就航したんですね、知らなかった。KIXからはカナディアンもバンクーバー便をスタートするようです。10年以上前にバンクーバーに行った時、確かKIXからカナディアンに乗ったことを思い出しました。北米直行便が増えるというのは嬉しいことです。

さて明日からGWスタートということで、もう必死のパッチで仕事を終わらせて帰ってきたので、電車内ではグッタリ。帰ってすぐに冷凍庫からウイスキーを出してソーダで割る。気分転換のために普段見ないTVをONするとちょうど「ハリウッド白熱教室」が始まっていました。キャスパー教授による脚本についての講義です。LA絡みで、これも何かの縁。

・

白熱教室シリーズは大好きです。

どんな講義でも本当に面白い。そし、一つのテーマについてこんなに自由に学びながら議論できるなんて、なんて素晴らしいんだろうと思います。

こういう風に、何かを学ぶことが出来るというのはとても素敵なことだし、直に仕事に直結しないことだからこそ、学べるというのは本当に幸せなことだと思います。

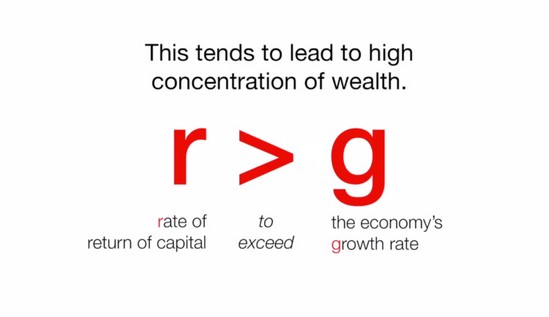

今日学んだ名言、

「脚本家は魔法使いだ。どんなものにだってストーリーを付与することができる。ストーリーがあれば、ハミガキ粉の中であっても感動するドラマが生まれるんだ。ストーリーがあるから、人は生きていけるんだ。」

一言一句正確には覚えていないけれど、とにかくグッときた。