人類初のスピードで人口減少、高齢化を続ける日本において、構造的人材不足の戦略的採用はほとんどの企業でテーマになっています。先日、銀座で開催されたグローバル人事塾でリクルートワークス研究所・労働政策センター所長の中村さんと、主任研究員田中さんの勉強会に参加した際の備忘録をメモ的に記載しておきます。

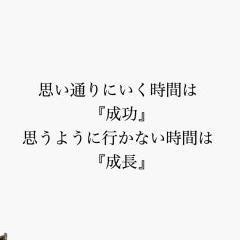

・人材確保の3つのキーワード = 辞めさせない、活かす、採る

人材不足は、採用の問題ではなく「採用+活用+離職」の問題。労働市場が構造的に変化しているので、原則にもとづく本質的な打ち手を取る企業が優位。これからのキーワードは働き手のリテンションをどのようにするか。具体的に言うと、リテンション = 個を見たマネジメントに変えていかなければならない。

・採用の鍵は、「賃金と働き方」「対象の拡大」「離職の防止」の三点。

どの部分にフォーカスしてアトラクトするか。

例えば、JPモルガンは「服装自由」を打ち出した。これは「対象の拡大」の部分でアトラクトしている。でも現実は高額なアカウントがたくさん顧客として存在するからスーツを来なければならない。

Netflixは、「エンジニアの年間休暇取得無制限!」とした。極端な話、一年間で一日しか出勤しなくても罰せられることはない。なぜこのようなことが出来るかというと、出勤日数ではなく「成果にコミット」しているからである。逆に言うと成果が出せなければ休みはない。

このような方針がまさに原則に基づく本質的な打ち手を取っている企業の代表と言えるし、このように大企業であれ今を輝くベンチャーであれ、いかにアトラクトするかを考えなければ、人材採用はできないということを意味している。ただ結果を出さなければ企業としての未来はない訳で、対象の拡大によって間口を広げつつ、会社が求める基準を下げずに離職防止をするという点が求められている。

構造的変化に伴う、柔軟性と創意工夫が求められていますね。まさにこれからの社会、経営=人事、人事=経営です。CEO、COO、CFOは一般的になりましたが、これからはCTOに加え、CHRO(最高人事責任者)というポストが重要になってきます。